夢のマイホームとしてマンションを選んだあなた。マンションを購入するのに必要なお金がどれくらいになるか、想像はついているでしょうか?

マンションのチラシには、数千万円もする物件価格が記載されていますが、実際購入するとなると、その価格以外にも様々な費用が発生します。

物件購入の相談に行ったときに、予想を超える総額になって断念……なんてことにならないよう、マンションを購入する前に、必要な費用を一通り把握しておきましょう。

※この記事は「#初めてのマンション購入」特集に属しています。

会員限定でポイントが貯まる

「アルファあなぶきStyle会員サービス」

アルファあなぶきStyle会員サービスは、会員限定で条件に合うマンション情報や、暮らしに役立つ記事をお届けします。

さらに、登録するだけで1万ポイント(1pt=1円)がすぐにもらえ、以後も毎月自動で1万ポイントを付与。

貯めたポイントはマンション購入時に最大50万円の割引として使えます。

「まだ検討中…」という段階でも、お得を先に積み立てておけるサービスです。

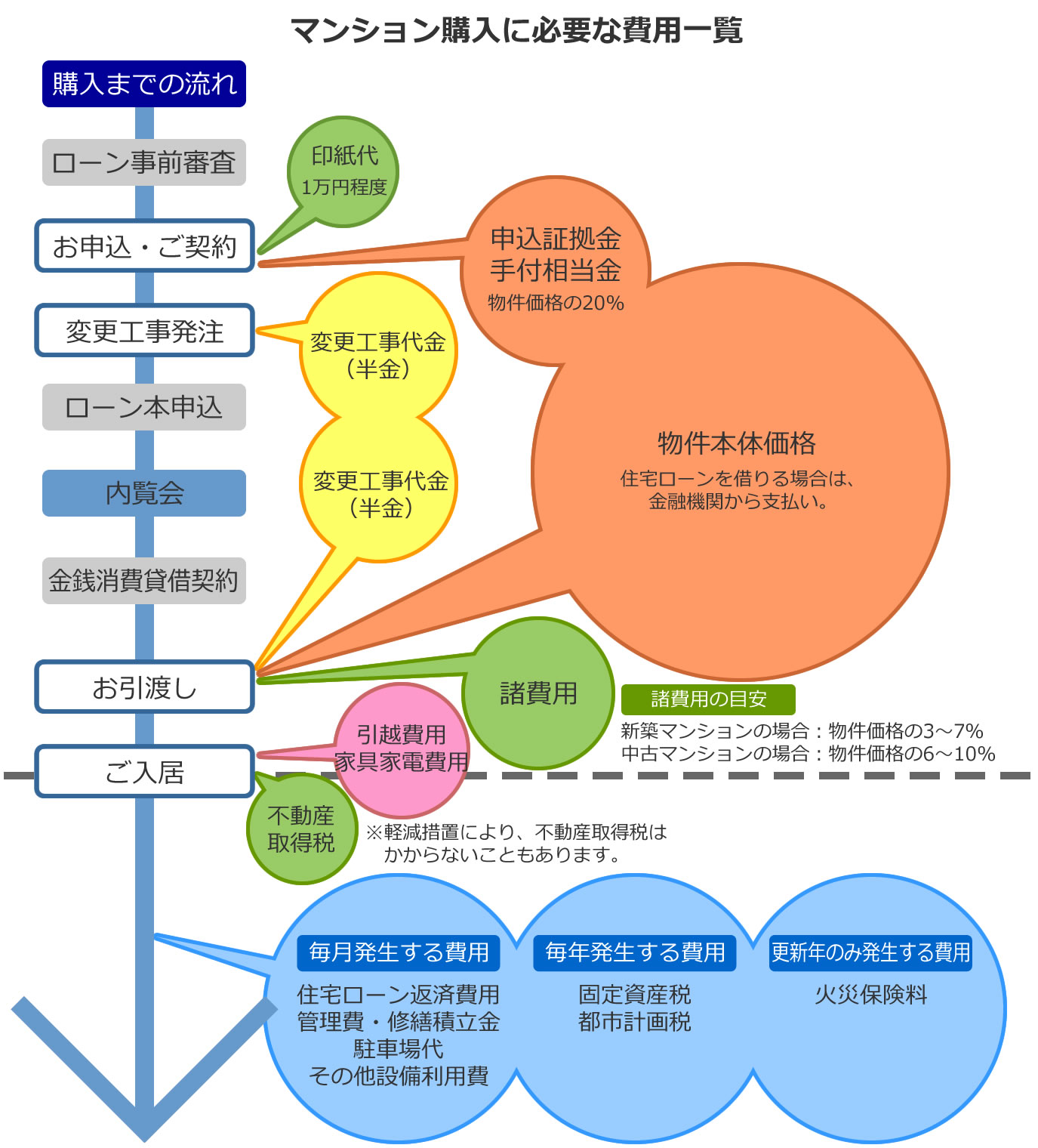

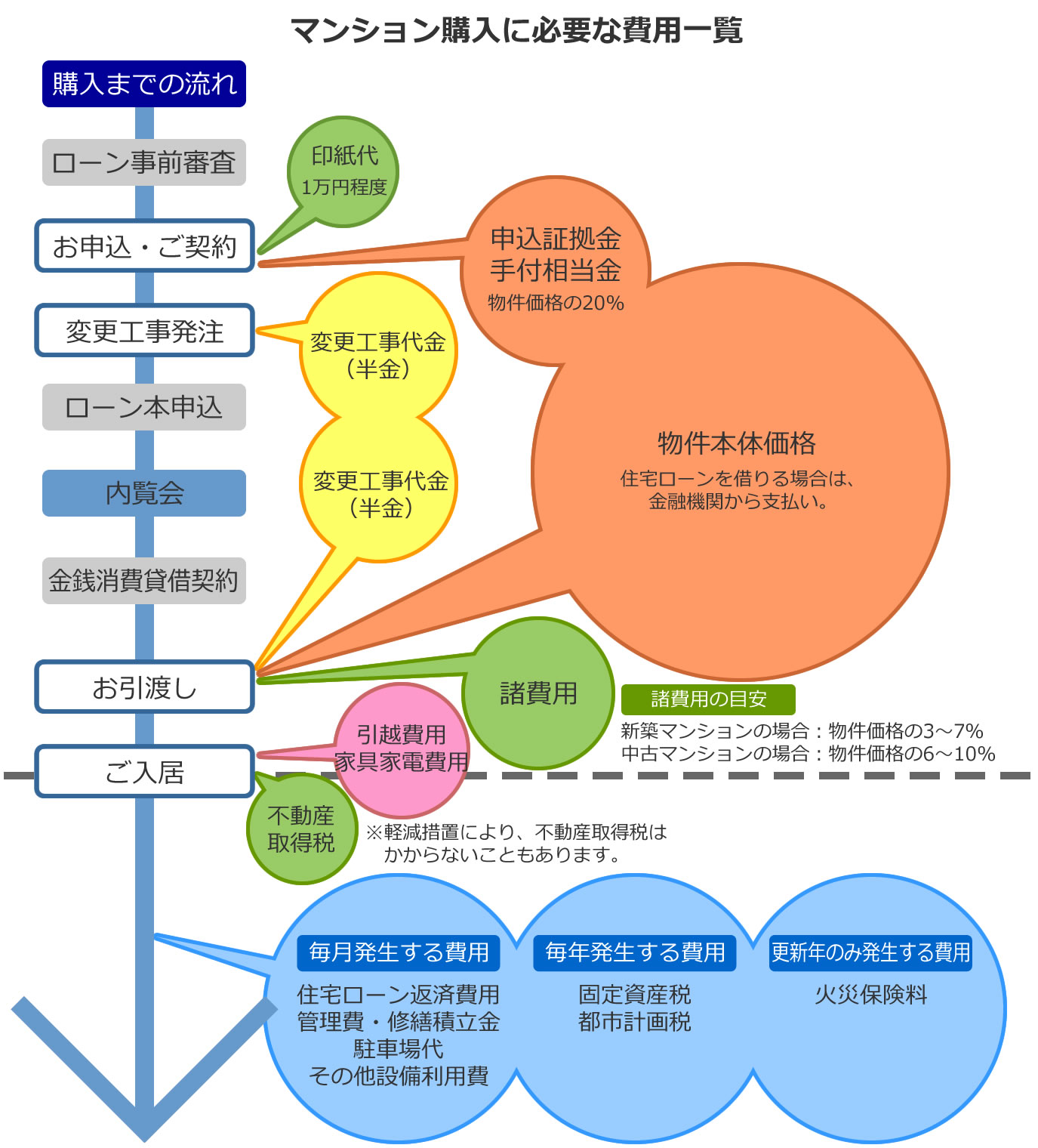

マンション購入にともなう費用一覧

マンション購入に当たって発生する費用は以下のとおりです。

この後は、費用発生タイミングごとに各費用を簡単に解説していきます。

マンション契約時に発生する費用

申込証拠金、手付金

マンションの売買契約時には、買主から売主へ手付金を支払います。この手付金は物件価格の一部に充当されます。

一般的に手付金の金額は、売買価格の5%~10%程度としているケースが多く、売主が不動産業者(宅地建物取引業者)の場合は物件価格の20%が上限とされています。

「申込証拠金」は売買契約前に購入意思を示すために支払われるものです。このお金も売買契約時に物件価格に充当されます。申込証拠金は必ず支払うというものではなく、最終的に購入しない場合には返還されます。金額の決まりはなく、一般的に10万円前後であることが多いようです。

手付金・申込証拠金の金額や手続きは不動産会社によっても違うので、担当者に確認しておきましょう。

売買契約時の手付金については、こちらで詳しく解説しています。

その他費用

売買契約時には契約書に貼る印紙代も必要となります。契約金額によって貼付する印紙が異なりますが、契約金額1,000万円~5,000万円の場合、1万円分の印紙(※)を契約書ごとに貼付します。

※2027年3月31日までに作成される契約書に対して軽減措置が適用。

契約書に貼付する印紙を売主・買主どちらが負担するのかは法律で定められていません。印紙の費用負担はどうなるのか、また作成する契約書の部数、印紙代を負担する場合の支払い方法は不動産会社に確認しましょう。

マンション引き渡し時に発生する費用

物件価格

マンション購入にかかる費用で一番大きなものが物件本体価格です。

物件価格は、売買契約書に記載されています。またマンションのチラシ裏面や不動産サイトにある「物件概要」を見ると大まかな価格帯を確認することができます。

物件価格は、引き渡し日までの間に口座振込などにより支払います。

住宅ローンの借り入れを行う場合も同様で、金融機関より借入金額が借主の口座に入金され、そのまま売主に支払うようになります。

変更工事費用

新築マンションで、有償でオプションの追加や間取り変更を行った場合はその変更工事費用が発生します。予算の範囲内で工事ができるよう、発注前に見積もり金額を確認し、担当者としっかり打ち合わせをしておきましょう。

変更工事費用は、申込時に半金を支払い、引渡し時に残りの半金を支払うのが一般的です。

諸費用

マンション購入費用のうち、見落としがちな大きな費用となるのが、この「諸費用」です。一般的な費用目安は以下になります。

新築マンション:物件価格の4%~7%

中古マンション:物件価格の6%~10%

例えば2,000万円の新築マンションを購入した場合には約140万円程度、中古マンションを購入した場合には200万円程度が物件価格以外の諸費用となります。

諸費用には登記費用のほか、住宅ローンの保証料や借入手数料などが含まれています。中古マンションの諸費用が多くかかっていますが、これは、中古マンション購入時に発生する仲介手数料が高額となるためです。

新築でも中古でも、この諸費用は大きな金額になるので、マンション購入を検討するときにはあらかじめ諸費用を含めた価格を想定しておくことをおすすめします。

■諸費用の内訳

| 新築マンション購入時 | 中古マンション購入時 |

|---|---|

| ・建物表題登記 ・所有権保存登記 ・売買契約書用印紙代(売主間) ・管理費・修繕積立金 ・修繕積立基金 ・固定資産税・都市計画税(※1) ・事務手数料(売主向け) | ・所有権移転登記 ・売買契約書用印紙代(売主間) ・管理費・修繕積立金 ・固定資産税・都市計画税(※1) ・事務手数料(売主向け) ・仲介手数料 |

| 住宅ローン借入時に発生する費用(新築・中古マンション共通) | |

| ・抵当権設定登記 ・住宅ローン借入契約書用印紙代(金融機関間) ・住宅ローン保証料 ・住宅ローン融資手数料 ・火災保険料(地震/家財保険)(※2) | |

(※1)1月1日時点の所有者に課税されますが、日割り計算に基づいて売主と買主で負担し合うのが一般的です。

(※2)住宅ローン借入の際、火災保険の加入が必須となります。現金購入の場合は、任意となります。

諸費用で精算する項目は、会社によって若干異なります。打ち合わせ時に、どの項目をいつ支払うのかを確認しておきましょう。

諸費用内訳のそれぞれの項目が何のための費用なのか、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

引っ越し費用・家具購入費

引越し費用および家具購入費用も忘れないようにしましょう。

引越し費用

また、仮住まい期間が発生する場合、その分の費用(アパートやホテル代など)も必要になります。

家具、家電購入費用

マンションを購入すると、家具や家電など新たに購入することが多くなります。せっかく新しい部屋に住むのですから、妥協したくないところですよね。

特にカーテンは旧居とはサイズが異なるため、買い替えが必要となることが多いですので、あらかじめ費用として考えておきましょう。

マンション購入後に発生する費用

不動産取得税

入居時または入居からしばらく経った後、「不動産取得税」の請求があります。

この税金は、土地や家屋を購入・贈与などで取得したり、住居を新築したりして、不動産を取得したすべての人に課税されるもので、取得後1回だけ発生します。

金額は該当不動産の取得時の評価額✕4%※で、評価額により大きく異なります。また、個人が住宅を取得したときには軽減措置を受けられることがあり、条件によっては不動産取得税はかからないこともあります。

※2027年3月31日までに取得した土地・住宅については3%

不動産取得税の計算方法について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

住宅ローン返済費用

住宅ローンを利用してマンションを購入した場合、購入後の費用として一番大きな割合を占めるのは、住宅ローンの返済です。

住宅ローンはそれぞれのライフプランに合わせて、返済期間35年~40年、元利均等返済(毎月の返済額が一定の返済方法)に時加算返済(ボーナス付きの返済額を増額するプラン)で設定する人が多いようです。

一方で、住宅ローン減税によりローン返済の負担が軽減される制度も整っています。住宅ローン減税の所得税、住民税控除は家計にとっても大きな助けとなります。

長期間にわたって返済を続けるには、返済管理をしっかりと行うようにしましょう。

住宅ローンの返済計画は、営業担当者のアドバイスを受けながら、自分のライフプランに合った無理のない計画になるようしっかり検討しましょう。

細かい用語の確認やお得な制度については、こちらの各記事を参考にしてください。

→住宅ローンに関わる記事はこちらから

管理費・修繕積立金

住宅ローン返済費用と同じく、「管理費」と「修繕積立金」が毎月発生します。

管理規約で金額を確認することができます。

管理費

マンションの共用設備、備品の管理にかかる費用や管理会社などに支払われる費用です。

エレベーターのメンテナンスや共用部分の清掃、管理人の窓口業務など日常的な業務の費用として使用されます。

修繕積立金

先々発生するマンションの大規模修繕に備え、毎月積み立てる費用です。

購入時だけでなく、毎月支払う必要があります。

また、修繕する段階で積立金が不足している場合は、一時金が必要になることもあります。

管理費と修繕積立金について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

その他使用料

マンションの敷地(共用部分)を特別に使用する場合は、使用料が発生することがあります。主には「駐車場使用料」や「専用庭・ルーフバルコニー使用料」などです。使用料の負担があるかどうかはマンションごとに異なり、売買契約書や管理規約で金額を確認することができます。

駐車場使用料(借りる場合のみ)

車を所有している場合は、駐車場代を支払う必要があります。

分譲マンションの駐車場代について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

専用庭、ルーフバルコニー利用料(住戸に設置されている場合のみ)

分譲マンションのバルコニーは一般的にマンションの共用部分とされています。マンションの1階住戸や上階住戸では、通常のバルコニーと比べて特別に広い「専用庭」や「ルーフバルコニー」が設置されているため、使用料が発生することがあります。あらかじめ利用料が必要かどうかを確認しましょう。

専用庭付きの住戸を選ぶメリットについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

その他の月額費用

物件によっては、上記以外にも毎月の費用が発生することがあります。例えば、インターネット利用費やペットの飼育料などがこれにあたります。

大きな額でなくても毎月発生するものなので、担当者に確認しておきましょう。

固定資産税・都市計画税(新築住宅は軽減措置あり)

所有する不動産に課せられる市町村税です。毎年1月1日時点の所有者に対し、課税されます。4~6月に通知され、年4回に分けて分納払いできることが一般的です。

また、固定資産税については、新築マンションで5年間、新築一戸建てに3年の軽減措置があります。

固定資産税の発生タイミングについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

団体信用生命保険特約料、火災保険料(住宅ローンで購入の場合)

住宅ローンで購入した場合、保険への加入が必須となることがあります。

まず、借主に万が一のことがあった場合にローン返済が免除される「団体信用生命保険」ですが、この保険の特約料は住宅ローンの金利に含まれているため、別途支払う必要はありません。

また、火災保険料は長期一括払いケースが多く、更新年にかかる費用となります。

火災保険とは別に地震保険にも加入している場合も、同様に更新年に費用が掛かります。

※住宅ローン借入の際、火災保険の加入が必須となります。現金購入の場合は、任意となります。

番外編:こんな費用が必要になった人も

ここまでに挙げた費用の他に、マンション購入にともなって、意外なお金が必要になった人もいます。

転居に伴う意外な費用[1]:追加の駐車場代・駐輪場代

通勤手当は会社から出ましたが、勤務先近くの駐車場を借りる必要が出てきて、出費が増えてしまうことに。

また、引っ越しで最寄り駅まで自転車を使うことになったBさんは、駅前の駐輪場を契約しましたが、予想以上の月額利用料に驚くことになりました。

マンションの駐車場や駐輪場については、購入前に説明を受けるので出費を予定に入れられますが、移動先での駐車場・駐輪場代は意外と見落としがちです。

引っ越したことで自分の生活がどうなるのかを考えて、必要経費をしっかり確認しましょう。

転居に伴う意外な費用[2]:送迎によるガソリン代

小学校が遠くなるのは説明を受けていましたが、あと2年だから我慢しようとマンション購入に踏み切ったCさん。

実際に通学が始まるとどうしても徒歩通学が無理だったので、毎朝夕送迎が必要になってしまいました。追加のガソリン代だけでなく、時間の負担も大きな問題に……。

あと数年の話だからと優先順位を下げてしまいがちな通学利便性ですが、毎日のことなので疎かにするとお子様の大きなストレスになってしまいます。

自転車通学できるか、スクールバスが利用できないかなど、学校側の制度も確認しておきたいですね。

工事に伴う意外な費用:独自に手配した工事の失敗

用意されたフロアコーティングのオプションでは満足できなかったDさん。

入居時に自分でコーディング業者を手配して施工したのですが、コーティング剤が合わずになんと表面が剥がれてしまい、予定日に入居できないことに……。入居日までホテル住まいをしていたDさんは、宿泊代と引越し荷物の預り費用を追加で支払うことになりました。

追加工事をする場合は、マンションを建てている施工会社に依頼した方が無難です。

こだわりを実現するためにどうしても他の会社を使いたい場合も、失敗につながらないよう担当者としっかり打ち合わせしておきましょう。

まとめ

マンション購入には本体価格の他にも多くの費用がかかります。購入の段階になって「お金が足りない!」という事態に陥らないように、計画的に費用を準備する必要があります。

また、毎月定期的に支払うものも多いので、購入する際に支払プランを立て、無理がないかを確認しましょう。

今は住宅ローン減税や住宅資金贈与の非課税制度など、住宅購入のためのさまざまな軽減措置や支援制度があります。とはいえ、どれくらいの費用が軽減されるのかは、自分一人で調べるのは限界があるので、プロに相談するのが一番早いものです。

マンションのモデルルームやハウスメーカーでは、現在の家賃や収入、ライフプランなどから最適な支払いプランを立てるアドバイスもおこなっています。ぜひお気軽に足を運んでみてください。

資金計画をプロと一緒に立てるメリットについては、こちらの記事をご覧ください。

気になる住まい探し、一歩進めませんか?

「アルファあなぶきStyle会員サービス」に登録すると、

- 登録時に1万ポイント

- その後も毎月1万ポイント を進呈します。(1pt=1円)

貯まったポイントはマンション購入時に最大50万円の割引としてご利用いただけます。

会員限定で条件に合ったマンション情報や、

暮らしに役立つコラムもお届けしています。

「まだ検討中…」という段階でも、

今のうちに始めて、将来の選択肢を広げませんか?

その他の記事はこちらをCHECK

https://journal.anabuki-style.com/

編集・発行

<著作権・免責事項等>

【本紙について】

・メディアサイト「アルファジャーナル」に掲載された記事を印刷用に加工して作成しております。

・アルファジャーナルにはあなぶきグループ社員および外部ライターによって作成される記事を掲載しています。

【著作権について】

・アルファジャーナルが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売など二次利用することを固く禁じます。

・アルファジャーナルに登録される著作物に係わる著作権は特別の断りがない限り、穴吹興産株式会社に帰属します。

・「あなぶき興産」及び「α」(ロゴマーク)は、穴吹興産株式会社の登録商標です。

【免責事項】

・アルファジャーナルに公開された情報につきましては、穴吹興産株式会社およびあなぶきグループの公式見解ではないことをご理解ください。

・アルファジャーナルに掲載している内容は、記事公開時点のものです。記事の情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしも正確性・信頼性等を保証するものではありません。

・アルファジャーナルでご紹介している商品やサービスは、当社が管理していないものも含まれております。他社製品である場合、取り扱いを終了している場合や、商品の仕様が変わっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・アルファジャーナルにてご紹介しているリンクにつきましては、リンク先の情報の正確性を保証するものではありません。

・掲載された記事を参照した結果、またサービスの停止、欠陥及びそれらが原因となり発生した損失や損害について、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

・メディアサイトは予告なく、運営の終了・本サイトの削除が行われる場合があります。

・アルファジャーナルを通じて提供する情報について、いかなる保証も行うものではなく、またいかなる責任も負わないものとします。