日本ならではのお部屋といえば「和室」。日本古来のリラックスできるスペースです。

そんなくつろげるスペースだからこそ、掃除をして過ごしやすく綺麗にしておきたいものです。

でも、和室の掃除といっても、洋室とは違って畳・障子・襖など独特な建材・素材が多く、どこから手をつけてよいもの分からないですよね。どのように掃除をすれば良いのだろう、繊細なパーツが多くて面倒だと思っている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、初めて和室の掃除に取り組む方のために、基本の掃除方法をご紹介します。

毎月ポイントが貯まる

お得な「アルファあなぶきStyle会員サービス」

「アルファあなぶきStyle会員サービス」の無料会員になると、

そんな住まい情報と一緒に毎月1万ポイントをお届け。

アンケート回答やモデルルーム見学の感想投稿でもさらにポイントが加算されます。

貯まったポイントは、「毎月のプレゼント応募」や「将来の住まい購入時の割引(最大50万円)」に使えます。

1.<和室掃除に取りかかる前に>知っておきたい掃除の基本

様々なパーツで構成されている和室ですが、それぞれの掃除方法の前に、基本的な掃除の心得を押さえておきましょう。

この心得は和室の掃除に限った話ではありません。覚えておくと他の部屋でも掃除の効率が上がりますよ。

- まずは家具をすべて移動する

机や座椅子だけではなく、置物や観葉植物などを床に置いている場合は、一旦廊下や別の部屋に移動させましょう。細かいところを掃除をする際に、誤って壊してしまう事故を防ぐためです。

- 高いところから低いところへ

ほこりは上から下に落ちるもの。そのため先に低いところを掃除すると、高いところから落ちてきたほこりで再び汚れてしまい、二度手間になってしまいます。必ず天井または天井付近から掃除を始めましょう。

- 部屋の一番奥から入口へ

落としたほこりは、奥から手前に集めていきましょう。掃除したところを踏まないためにも、奥からはじめて入口に向かって掃除していくのが基本です。

2.<和室のパーツ別>キレイにする掃除方法

いよいよ和室の掃除にとりかかりましょう。

特別な物は使わず、ご家庭にあるものだけでできる掃除方法をご紹介します。

2-1.準備する掃除道具・掃除頻度の一覧表

| 場所 | 必要な道具 | 掃除頻度 |

|---|---|---|

| 畳 | 掃除機 布 歯ブラシ | 3日に1回が理想 |

| 障子・襖 | はたき ハンディモップ 歯ブラシ 竹串 輪ゴム | 週に1回 |

| 壁 | はたき 消しゴム メラミンスポンジ ハンディモップ サンドペーパー お掃除シート ※材質により異なる | 月に1回 |

| 押入れ | 掃除機 布 消毒用アルコール | 半年に1回 |

| 欄間 | はたき ハンディモップ 布 | 週に1回 |

| 天井 | フローリング用のフロアワイパー ドライシート | 2・3ヶ月に1回 |

| 床の間 | 布 米のとぎ汁 | 週に1回 |

| 掛け軸 | 柔らかいはたき ハンディモップ | 週に1回 |

2-2.畳

和室の主役と言えば「畳」。畳の掃除のポイントは2つです!

- 「畳の目に沿って」が鉄則

畳掃除は、ほうきで掃くのでもいいですが、フローリングと同じように掃除機をかけるのでも大丈夫です。

畳には「目の向き」があります。ほうきを使う場合でも掃除機を使う場合でも、その向きに沿って掃除していきましょう。目を横断して掃除すると、畳がけばだったり縁が傷んだりする原因になりますので、必ず守ってください。

掃除機がけの際に気を付けてほしいのが掃除機本体の扱いです。畳の上に置かず、必ず手に持つようにしてください。掃除機の車輪や本体があたって、繊細な畳表や縁を傷つけてしまうのを防ぐためです。

畳目や縁の奥にゴミやほこりが付着している場合は、掃除機をかける前に、乾いた歯ブラシでかきだしてほこりなどを浮き上がらせると掃除がしやすくなります。

- 拭き掃除をする際は、「乾拭き」が基本

掃除機だけで落としきれない汚れがある場合は、乾いた布などで乾拭きをしましょう。水拭きはシミの原因にもなりますので避けましょう。乾拭きする際も掃除機かけと同様に、畳の目に沿って拭きましょう。乾拭きをすることにより、掃除機の取り残しを除くことができます。

拭き掃除は乾拭きが基本ですが、汚れがどうしても落ちないときは固く絞った布で拭くようにしましょう。できるだけ水分を含まないよう、使う布は洗濯機で脱水するのがベスト。

掃除後は部屋の風通しをよくし、なるべく早く畳を乾かしましょう。

畳掃除に関して、詳しくはこちらの記事を参考にしてくだい。

2-3.障子・襖

和室で仕切りの役目となっているのが障子・襖です。障子・襖掃除のポイントは2つです。

- 上から下へ優しくほこりをとる

障子・襖を掃除する際は、障子紙や襖紙を誤って破いたりしないように注意しましょう。

全体は「はたき」を使ってほこりを落としていきます。その際は、バタバタとほこりを払うのではなく、全体のほこりをやさしく、上から下に向かって払っていきましょう。

障子・襖掃除に便利な「はたき」ですが、はたきが自宅にない場合も多いようです。かく言う私の家にもはたきはありません…。

そこで活用したいのが、使い捨てハンディモップです。ほこりを吸着させるモッブ部分に、片手で持てる短い柄がついた掃除道具なので、高い場所や障子の桟のほこりをとるのに重宝します。

障子・襖のほこりを払った後、落ちたほこりを掃除機で掃除すれば、日々の掃除としては充分です。

- 溝状になっている敷居は輪ゴムを使って

障子・襖本体よりも気を配っておきいのが、溝状になっている敷居の部分です。ほこりが溜まりやすい形状なので、そのままにしておくと固まったほこりが黒ずみの原因となってしまいます。

掃除の手順は以下のとおりです。- 掃除機でほこりを吸い込む

- 使い古した歯ブラシや竹串などで細部のほこりを掻き出す。

- 掻き出したほこりを掃除機で吸い取って完了。

また、輪ゴムを使った裏ワザもあります。

敷居上に輪ゴムを数本置いて開け閉めを繰り返すことで、輪ゴムにほこりが絡みつき簡単にキレイになりますよ。

2-4.壁

和室の壁といっても、日本古来の伝統的工法で施工されている「砂壁」「土壁」や、化学素材を使った「クロス壁」など様々です。

壁掃除のポイントは2つです。

- 上から下へほこりをとる

垂直な壁にはほこりがつきにくいと思いがちですが、意外と壁の凹凸には小さなほこりがひっかかっているものです。

そのままにしておくと落ちにくい汚れになってしまうので、原則に則って、上から下に向かってほこりをとりましょう。

- 汚れの深追いは禁止

小さな汚れであれば落とす事も可能ですが、壁そのものを傷つけたり質感を変化させたりしますので、汚れの深追いは禁物です。

2-4-1.土壁

土壁はその名の通り、土を使った壁です。化学接着剤を使っておらず環境や人にやさしいのが特徴です。湿気を調整して空間を快適に保つ作用がある土壁には、水を使った掃除は控えましょう。

土壁の掃除の基本は、「はたきで上から下へほこりを落とす」ことです。ほこりを絡めるハンディモップも便利ですが、土壁の種類によってはモップの繊維が表面を傷つける原因になるので、できればはたきを使用しましょう。

小さな汚れであれば、消しゴムや水につけてないメラミンスポンジで優しくこすれば取り除けます。ただし周りとの色合いが変わってしまったり、質感が変化してしまったりすることがありますので、汚れの深追いはやめましょう。

2-4-2.砂壁

砂壁は独特の趣や風情があり、高温多湿な日本の気候にマッチした調湿性のある壁材です。土壁同様、水を使った掃除やハンディモップでの掃除は控えましょう。

砂壁の掃除も、土壁と同じようにはたきで上から下へほこりを落としましょう。小さな汚れであれば、目の細かいサンドペーパーで軽くこすり研磨して落とすこともできますが、土壁同様、汚れの深追いはやめましょう。

2-4-3.クロス壁

土壁・砂壁同様、はたきでほこりを払うのが無難な掃除方法です。

ただ、土壁・砂壁と違い、市販のお掃除シートやハンディモップなどを使ってやさしく掃除することも可能です。

耐水性のあるクロスであれば、固く絞った布などで力を入れず軽く叩くように汚れをとりましょう。ただしよれてしまう事もあるで、くれぐれもゴシゴシと強く擦ったりはしないように注意しましょう。

壁紙の掃除については、こちらの記事もお掃除の参考にしてください。

2-5.押入れ

押入れ収納には、衣類や布団の他に、様々な物を保管しているという人は多いのではないでしょうか。

押入れの中に使われている木材は表面加工が施されていないことが多く、ほこりが絡みついていることがあります。このほこりを除くことが押入れ掃除の目的となります。

押入れ掃除のポイントは3つです。

- 物を全て出しましょう

はじめに押入れに入っている物を全て外に出しましょう。同時に何が入っているかチェックすることで、持ち物を整理する良い機会にもなりますよ。

衣替えなどの荷物を出すタイミングで掃除を行うのが効率的です。

- 木目に沿ってホコリをとりましょう

次に大まかなホコリや繊維くずを掃除します。ほこりが舞わないよう、ほうきよりも掃除機を使いましょう。

そのあとは、固く絞った布で拭き掃除です。木目があるので木目に沿って拭いてください。

押入れに長く布団をしまっていると湿気がこもることもあるので、押入れ内部にカビが発生してないか併せてチェックしましょう。カビが生えていたら消毒用アルコールを使って拭き取ります。直接スプレーを吹き付けると表面のカビが舞い上がってしまうので、ティッシュに含ませてから拭き取るのがポイントです。

- 掃除の後は充分に乾燥させましょう

最後に2時間ほど扇風機などの風を当てて押入れ中をしっかり乾燥させましょう。湿気を除くことで臭い対策にもなります。

乾燥させている間は、中に入っていたものを整理しましょう。掃除の機会にいらない物は思い切って処分してしまうといいですよ。

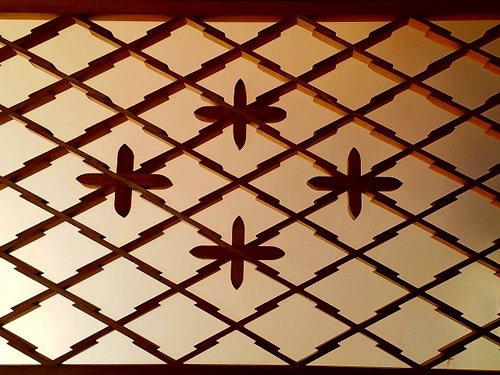

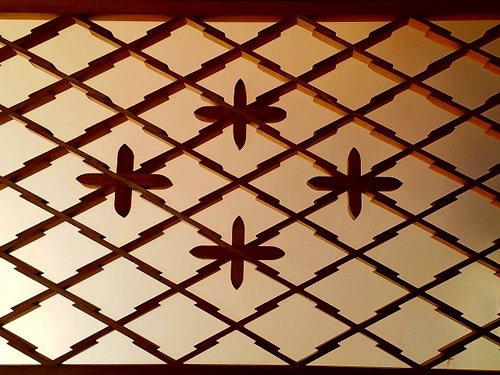

2-6.欄間

欄間は、採光、通風、装飾といった目的のために天井と鴨居との間に設けられる開口部材です。格子タイプや彫刻タイプなど細かい仕様があります。

普段の掃除は「ほこりを落として乾拭き」です。ほこりを絡めるハンディモップを使うと便利ですよ。薄汚れが目立つ場合は、お湯で固くしぼった布などで拭き取ります。このときゴシゴシ擦るのは禁物。サッと拭くだけで落ちない場合は、やさしく何度か拭き取りを繰り返しましょう。

2-7.天井

普段の掃除で天井まで掃除をする人は少ないかと思いますが、よく見てみると意外にも汚れているものです。

天井掃除には、フローリング用のフロアワイパーがあると便利です。天井の素材は杉やヒノキ、表面を木目模様にした化粧合板など、水拭きをすると板が歪む素材もありますので、ドライシートで拭き掃除をしましょう。

2-8.床の間

絵画や花、掛け軸など和室の表情をつくる床の間。目につく場所なので、わずかなほこりも残したくないところです。

普段の掃除は、柔らかい布などで乾拭きをしましょう。

ツヤを出したいときは、米のとぎ汁をつけた布を固く絞って拭くとツヤがでます。市販の専用ワックスを使ってもOK。そのあとは、乾拭きしましょう。

2-9.掛け軸

和紙は吸湿性があるので、掛け軸に湿気は禁物。水を使っての掃除は厳禁です。

美術品でもあるのでほこりを貯めないことが大切です。他の場所と同じように、日頃からほこりをとる掃除をしましょう。ただし繊細な物ですので羽のような柔らかいはたき、ほこりを絡めるハンディモップで優しくホコリを取りましょう。

シミや汚れがついてしまった場合は、素人では掃除できないので、専門家に任せるのが良いでしょう。

まとめ

様々な素材や建材で構成されている和室ですが、掃除では「ほこりを溜めない」ことが原則です。洋室の掃除に比べると、繊細な気づかいが必要となりますが、日頃から簡単な掃除を続けることがほこりを溜めないポイントです。

今回の記事を参考に、ご家庭の和室を徹底的に掃除してみてはいかがでしょうか。

ほこりが取り払われた和室に座っていると、心が休まりますよ。

落ち着ける和室のポイントは、照明の選び方と組み合わせ方。

ご自分に合った和室の照明の選び方は、こちらの記事を参考にしてください。

暮らしのヒントをお得にゲットしませんか?

「アルファあなぶきStyle会員サービス」に無料登録すると、

- 住まいに関する最新情報

- 暮らしにまつわるコツ・アイデア を

あなたの興味にあわせてメールでお届けします。

会員限定のポイント制度では、登録するだけで毎月1万ポイントが自動で貯まり、

アンケート回答やモデルルーム見学の感想投稿でもポイントが加算されます。

貯まったポイントは、プレゼント応募や将来の住まい購入時の割引(最大50万円)にも使えてお得!

お得な住まい探し、今日から始めてみませんか?

その他の記事はこちらをCHECK

https://journal.anabuki-style.com/

編集・発行

<著作権・免責事項等>

【本紙について】

・メディアサイト「アルファジャーナル」に掲載された記事を印刷用に加工して作成しております。

・アルファジャーナルにはあなぶきグループ社員および外部ライターによって作成される記事を掲載しています。

【著作権について】

・アルファジャーナルが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売など二次利用することを固く禁じます。

・アルファジャーナルに登録される著作物に係わる著作権は特別の断りがない限り、穴吹興産株式会社に帰属します。

・「あなぶき興産」及び「α」(ロゴマーク)は、穴吹興産株式会社の登録商標です。

【免責事項】

・アルファジャーナルに公開された情報につきましては、穴吹興産株式会社およびあなぶきグループの公式見解ではないことをご理解ください。

・アルファジャーナルに掲載している内容は、記事公開時点のものです。記事の情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしも正確性・信頼性等を保証するものではありません。

・アルファジャーナルでご紹介している商品やサービスは、当社が管理していないものも含まれております。他社製品である場合、取り扱いを終了している場合や、商品の仕様が変わっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・アルファジャーナルにてご紹介しているリンクにつきましては、リンク先の情報の正確性を保証するものではありません。

・掲載された記事を参照した結果、またサービスの停止、欠陥及びそれらが原因となり発生した損失や損害について、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

・メディアサイトは予告なく、運営の終了・本サイトの削除が行われる場合があります。

・アルファジャーナルを通じて提供する情報について、いかなる保証も行うものではなく、またいかなる責任も負わないものとします。