10月の和名は「神無月」。

雷の鳴らない月だから「雷無月」

新穀=その年に穫れた穀物。特に新米で酒を醸す月だから「醸成月」

など、由来には諸説ありますが、中でもっとも有力な説は、10月は神様を祭る月だから「神の月」と呼ぶ、というものです。

ちなみに「出雲大社に神様が集まって諸国には不在になることから神無月」という有名な由来は、中世以降の俗説なんだそうよ。

コスモスを揺らす秋風にのって聞こえてくる、祭りのお囃子。

高く青い空を埋める白い鰯雲。色づき始めた照葉。

秋もいよいよ深まり、豊穣の季節を迎えるころ。

そんな10月のくらしの歳時記を紹介します。

10月のこよみ

10月8日「寒露」(二十四節気)

寒露とは、野の草に降りる露のこと。

日中の暑さはやんで過ごしやすくなりますが、そのぶん朝晩の冷え込みを実感するようになります。

このころになると秋の長雨シーズンも終わり、秋晴れの空気が澄んだ過ごしやすい日が多くなります。

10月23日「霜降」(二十四節気)

秋がいちだんと深まり、朝霜が見られるエリアも出てくるころ。

朝晩もぐっと冷え込み、日が短くなったのを実感できるのではないでしょうか。早いところでは、この時期から冬支度を始めます。

暦の上では「晩秋」になり、秋もフィナーレを迎えます。

次の二十四節気は「立冬」。いよいよ冬の始まりです。

10月20日〜11月6日「秋土用」(雑節)

雑節のひとつ「土用」は、土公神(どくじん)という土を司る神様が支配する期間のこと。季節の変わり目である立春・立夏・立秋・立冬の前の約18日間を指し、期間中は土を動かす作業(土いじり・地鎮祭・井戸掘りなど)を忌むことになっています。

とはいえ18日もの間ずっと作業ができないのは、さすがに実生活に影響が出ますよね。

そこで土公神が地上を離れる日を設け、その日に限っては作業をしてもOKとしました。それを「間日」と呼びます。

2024年の秋土用の間日は、10月22日・24日・26日、および11月3日・5日です。

10月の年中行事とイベント

10月1日「衣替え」

衣替えは平安時代の宮中行事から始まった習慣。中国の風習に倣って、4月1日と10月1日に夏服と冬服を入れ替えます。

とはいえ、気候の一定しない近年では、暑い日があると思えば急に肌寒くなる日もあったりして、一概に「今日から冬装束に変わります」と言われてもピンとこないのではないでしょうか。特に近年では日中の気温がまだまだ高い日が多く、秋物を着る気分にならない人もいるかもしれませんね。

衣替えのタイミングは「最低気温が20度程度になった」あるいは「日中の気温が25度を下回るようになった」ときが最適だと言われます。風が涼しくなったと感じたら、羽織ものやストールで調整しながら、徐々に秋冬モードに移行していきましょう。

10月15日「十三夜」

旧暦の9月13日。ひと月前の十五夜に対して「後の月」、また収穫を迎える栗をお供えすることから「栗名月」とも呼ばれる月です。

十五夜についで美しい月とされ、宮中では宴を催すなど、古くから鑑賞の行事が行われてきました。ちなみに十五夜は平安時代に唐から伝わった風習ですが、十三夜は日本独自の風習です。

十五夜はスッキリしない夜空であることが多いことに対し、「十三夜に曇りなし」という言葉があるほど、晴れることが多いようです。

十三夜の月は、左側が少し欠けた趣のあるかたち。冷たく澄んだ晩秋の夜空にうかぶ、そんな月を眺めてみてはいかがでしょうか。

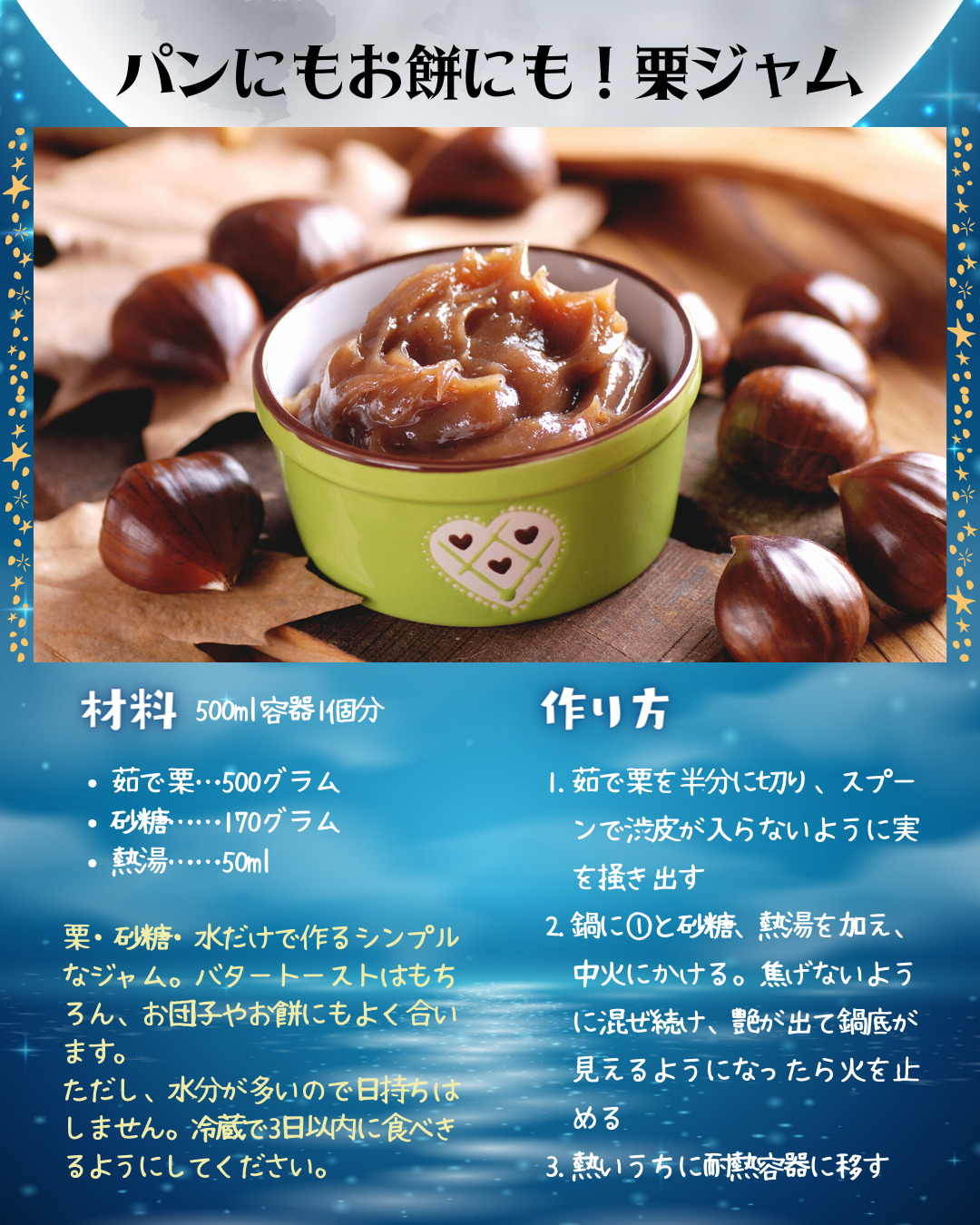

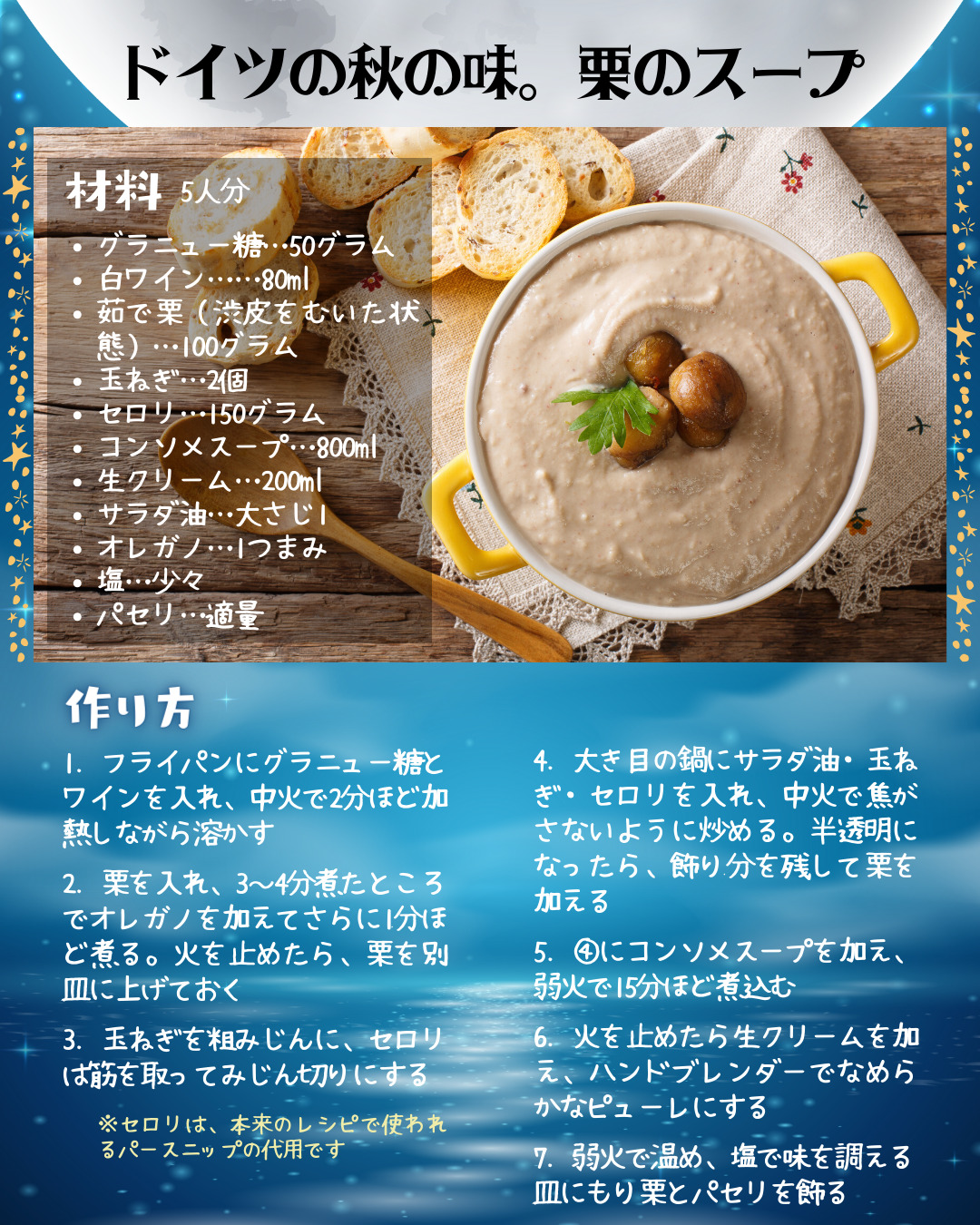

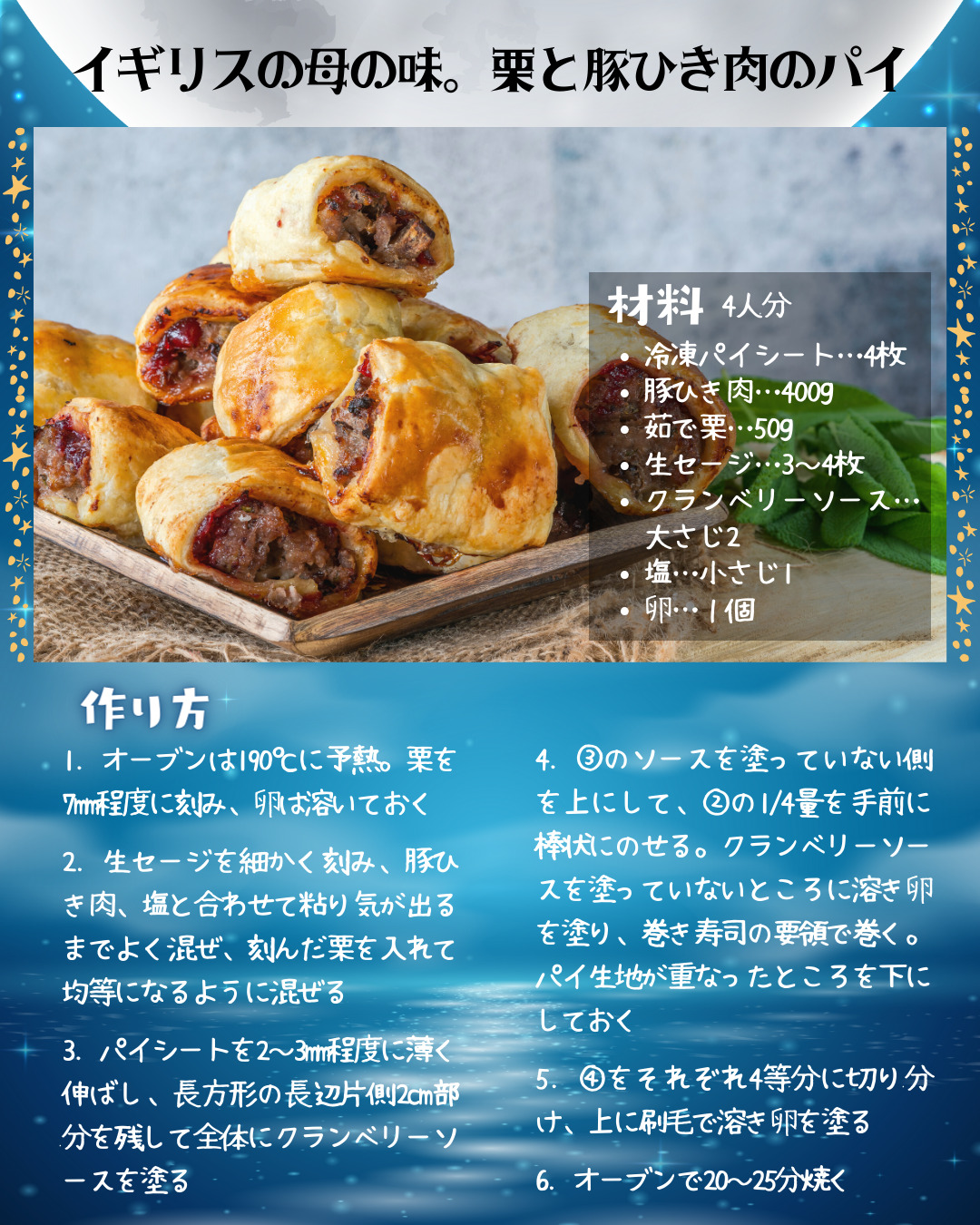

旬の「栗」を楽しむレシピ

自宅で食べる栗といえば、栗おこわや栗きんとんなど、和のイメージが強め。

そこで、ちょっと趣向を変えて洋風のレシピを集めてみました。

10月31日「ハロウィーン」

ハロウィンは古代ケルトの収穫祭がルーツといわれるお祭りです。

秋の収穫を祝い、悪霊を追い払う行事でしたが、現在はジャック・オ・ランタンを飾ったり、魔女やオバケなどに仮装するイベントとして定着していますね。

楽しいイベントの反面、毎年のことなので、そろそろネタが尽きてしまった…という声をよく聞きます。

ハロウィーン風の飾りをあしらったり、ハロウィーンモチーフのお菓子を作ったり。親子で簡単に楽しめるアイデアを集めました。

しっとり大人に楽しみたい方向けには、ハロウィーンがモチーフの浮島(和菓子)レシピがオススメ。

ハロウィンが終われば、秋も終わり。いよいよ冬の到来です。

10月の自然を表す「ことば」

いわし雲

上空高く、高度5000~1万5000キロ程度に発生する巻積雲(けんせきうん)の俗称で、小さな雲がたくさん集まり鰯のように見える雲のこと。うろこ雲と呼ばれることもあります。

低気圧や前線が近付いている時に出やすく、秋によく出現する雲です。秋の澄んだ青空に、白く美しく映えるいわし雲ですが、この雲が見えると数日後にはお天気が下り坂になります。

釣瓶落とし

「秋の日は釣瓶落とし」という諺通り、秋の太陽があっとういう間に沈んでしまうのを表した言葉です。

「釣瓶(つるべ)」とは、井戸の水を汲むときに使う、紐を付けた桶のこと。この釣瓶を滑車にかけ、井戸の底に落とすのですが、その一気に落ちていく様を秋の夕日の落ち方になぞらえているというわけです。

この時期は日没時間が早くなってくることに加えて、地球に対する太陽の角度が夏の頃とは変わって、日没後のほの明るい時間が短くなることから、あっという間に日が暮れたように感じられるのです。

照葉

秋に紅葉した葉が秋の陽光を受けて、美しく光り輝いている様子を表す言葉。

または、美しく光り輝いている紅葉そのもののこと。

秋は空気が澄み、乾燥していることから、夏よりも日射しが強く感じられます。そんな秋晴れの陽光が紅葉をさらに引き立たせる、美しい秋の情景を表す言葉です。

山粧う

秋の訪れとともに木々が紅葉し、色づく様子を表す言葉。

赤や黄色に色づいた木々で彩られ、まるで錦をまとったような晩秋の山の風景は、まさに「粧う」という情緒的な表現がぴったりです。

今月のアンケート

みんなの暮らし聞いてみました! \こんなとき、どうしてる?/

わざわざ聞かない。聞けないけど、ずっと気になっている日常生活のアレコレ…「そういえば、みんなどうしてる?」をリサーチしてお届けします!

今月のお題は「運動習慣」

健康意識の向上から、積極的に運動やスポーツをしている人が増えています。一方で「時間がない」「モチベーションが上がらない」などの理由で、続かない人も多いのではないでしょうか?今回はみなさんの運動習慣についてお聞きします。

回答期限:2024年10月17日(木)

アルファあなぶきStyleのサイトに移動します

先月の「コンビニエンスストアの利用状況」の集計結果をみる

ATMや証明書の発行など、商品販売以外のサービスが増えてきているコンビニですが、みなさんどのような頻度や目的で利用しているのでしょうか?

コンビニエンスストアの利用に関するアンケート結果をご紹介します

アルファあなぶきStyleのサイトに移動します

次回の「くらしの歳時記」は11月・霜月編。お楽しみに!

アルファジャーナルの「今読みたい記事」がメールで届く!

アルファジャーナルのメルマガが届く「アルファあなぶきStyle会員」に登録すると、数ある記事の中から今読みたい厳選記事や、最新情報のメールが届きます。

会員限定の抽選プレゼントやオンラインセミナーのアーカイブ視聴など、会員特典もたくさん。

今すぐ登録して、アルファジャーナルをもっと楽しもう!

その他の記事はこちらをCHECK

https://journal.anabuki-style.com/

編集・発行

<著作権・免責事項等>

【本紙について】

・メディアサイト「アルファジャーナル」に掲載された記事を印刷用に加工して作成しております。

・アルファジャーナルにはあなぶきグループ社員および外部ライターによって作成される記事を掲載しています。

【著作権について】

・アルファジャーナルが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売など二次利用することを固く禁じます。

・アルファジャーナルに登録される著作物に係わる著作権は特別の断りがない限り、穴吹興産株式会社に帰属します。

・「あなぶき興産」及び「α」(ロゴマーク)は、穴吹興産株式会社の登録商標です。

【免責事項】

・アルファジャーナルに公開された情報につきましては、穴吹興産株式会社およびあなぶきグループの公式見解ではないことをご理解ください。

・アルファジャーナルに掲載している内容は、記事公開時点のものです。記事の情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしも正確性・信頼性等を保証するものではありません。

・アルファジャーナルでご紹介している商品やサービスは、当社が管理していないものも含まれております。他社製品である場合、取り扱いを終了している場合や、商品の仕様が変わっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・アルファジャーナルにてご紹介しているリンクにつきましては、リンク先の情報の正確性を保証するものではありません。

・掲載された記事を参照した結果、またサービスの停止、欠陥及びそれらが原因となり発生した損失や損害について、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

・メディアサイトは予告なく、運営の終了・本サイトの削除が行われる場合があります。

・アルファジャーナルを通じて提供する情報について、いかなる保証も行うものではなく、またいかなる責任も負わないものとします。