7月の和名「文月」。梶の葉に和歌をしたためてお祀りする「七夕」の行事にちなんだ「文披月(ふみひらきづき)」が転じたものと言われています。

また、稲穂が膨らむ時期だから「穂含月(ほふみづき)」という説もあります。

7月なのにもう稲穂が膨らむのかと不思議に思うかもしれませんが、実は旧暦7月は現在の8月中旬から9月ごろに該当します。

暑いながらも秋の気配を感じるころ。暦の上での文月はそんな季節なのです。

現実世界では色鮮やかに朝顔や凌霄花(ノウゼンカズラ)の花が咲き始め、海開きが行われるなど、本格的な夏の到来を感じさせるこの月。

そんな7月の暮らしの歳時記を紹介します。

7月のこよみ

7月1日「半夏生」(雑節)

夏至から数えて11日目ごろ。あるいはその日からの5日間。

ドクダミ科の植物「ハンゲショウ」の葉が白くなり、梅雨明けを間近に控える頃です。

半夏生はまた、気候の変わり目だけではなく、農作業の大切な節目でもあります。

昔から「田植えは夏至の後、半夏生に入る前までに終わらせるもの」とされ、それを過ぎての田植えは秋の収穫量が減ると言われてきました。田畑の仕事が一段落した農家は、この日の天気で農作物の出来を占ったり、豊作を願って神様に食べ物を捧げたりしたのです。

7月7日「小暑」(二十四節気)

二十四節気の11番目。暑さが本格的になる頃。

蝉が鳴きはじめたり、蓮の花が咲きはじめたりと、いよいよ夏の気配が濃厚になります。

今日から8月7日(2025年の場合)の立秋までが「暑中」で、この期間中に暑中見舞いを出します。オンラインで手軽に繋がれるこの時代に、あえて素敵なハガキやカードに近況をしたためて出してみるのも素敵ですね。

7月22日「大暑」(二十四節気)

梅雨明けを迎え、文字通り暑く、本格的な夏の到来を感じる時期です。

夏負けしないように養生する「土用の丑の日」もこの期間中ですし、日本の各地で花火大会や夏祭りが盛んに行われる時期でもあり、いよいよ盛夏の風情を感じられるようになります。

7月19日〜8月6日「夏土用」(雑節)

雑節のひとつ「土用」は、土公神(どくじん)という土を司る神様が支配する期間のこと。立春・立夏・立秋・立冬の前の約18日間を指し、期間中は土を動かす作業(土いじり、地鎮祭、井戸掘りなど)を忌むことになっています。

とはいえ18日もの間ずっと作業ができないのは、さすがに実生活に影響が出ますので、土公神が地上を離れる日を設け、その日に限っては作業をしてもOKとしました。それを「間日」と呼びます。

2025年の夏土用の間日は、7月21日・22日・26日および8月2日・3日です。

7月の年中行事とイベント

7月7日「七夕」(節句)

七夕は「星祭り」とも呼ばれる五節句のひとつで、そのルーツは中国の「乞巧奠(きっこうでん)」という、織女に対して手習いの上達を願う行事です。

奈良時代に遣唐使によって日本に伝わり、詩歌や裁縫の上達を願って梶の葉に和歌をしたためる宮中行事になりました。時代が下り江戸時代になると、幕府によって五節句のひとつに定められます。

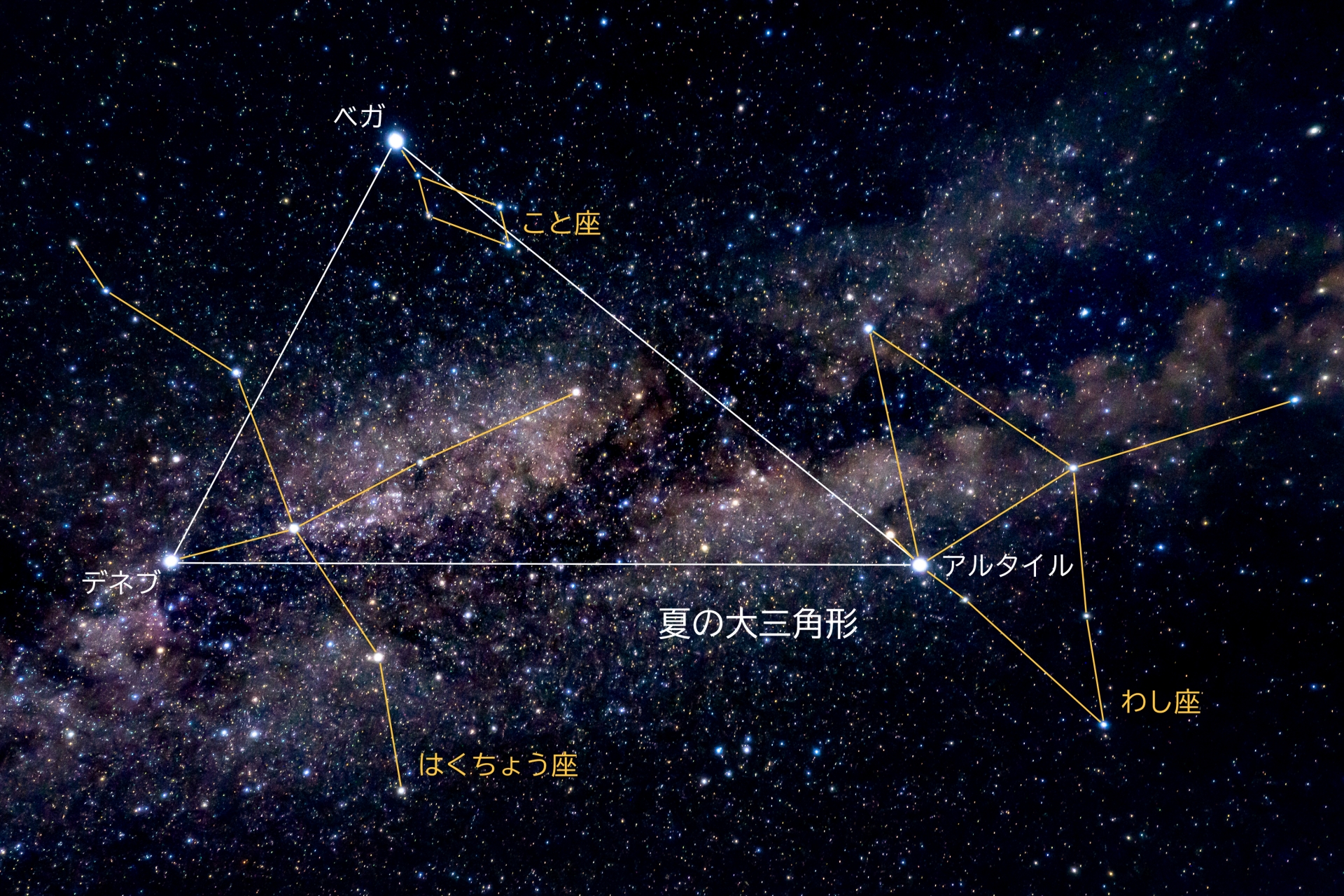

年に一度の逢瀬の伝説で知られる織姫星はこと座のベガ、牽牛星(彦星)はわし座のアルタイルです。これにはくちょう座のデネブを加えたものが「夏の大三角」。

七夕の夜は、天の川銀河を挟んで1等星が結ぶ三角形を見つけてみてください(ただし夜空の明るい街中からは、残念ながら天の川は見られません)。

7月21日「海の日」

7月の第3月曜日は「海の日」。「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」ことを趣旨に、1995年に制定された比較的新しい国民の祝日です。

7月ももう半ば。水辺で過ごすのが気持ちの良い季節になりました。安全に気をつけて楽しみたいですね!

7月の自然を表す「ことば」

半夏雨│はんげあめ

雑節の半夏生のころに降る雨のことで「はんげあめ」と読みます。大雨になることが多く、この雨によっておこる洪水のことを「半夏水(はんげみず)」と呼んだりします。

字面は美しいのですが、災害を引き起こす非常に危険な状態を表す言葉でもあります。

半夏生の梅雨末期は気温も高くなり、空気中の水分量が増えて雨雲が発達しやすくなります。梅雨前線が活発化し、大雨が降りやすくなる状況が整う時期でもあるので、体調管理と共に充分気を付ける必要がありますね。

白南風│しらはえ

梅雨明けの時期に南東から吹いてくる季節風のことで、「しらはえ」と読みます。

日本の夏は、太平洋高気圧から南東風が吹きよせますが、からりと晴れた青空の日に吹く風のこと特に「白南風」と呼んでいるのです。

逆に、湿気が多く黒い雲に覆われた空の日に吹く風のことは「黒南風(くろはえ)」と呼びます。

蝉時雨│せみしぐれ

たくさんの蝉が一斉に鳴く大音量を、時雨(晩秋から冬にかけて、一時的に降ったりやんだりする雨)が降る音に見立てた言葉です。

梅雨明けを待ちわびる晴れ間の日に、羽化した蝉たちが鳴きはじめると、一気に季節が進み、夏が来たかのような気分になりますね。また、うだるような夏の暑さに蝉時雨が加わると、さらに気温が上がったかのように感じます。

時にやかましく、もう少し静かに鳴いてほしい……と思うこともあるものの、虫の声で季節を感じるのもまた風流です。

喜雨│きう

喜雨(きう)とは梅雨の明けた夏土用のころ、旱(ひでり)続きだった日に降る恵みの雨のこと。

旱が長く続くと農作物の生育に影響を及ぼしたり、生活用水に不自由したりします。特に農家にとっては、まさに「喜びの雨」でしょう。

驟雨│しゅうう

驟雨(しゅうう)は、積乱雲のような対流性の雲から急に降り出し、まもなく降り止む雨のこと。いわゆる「にわか雨」のことです。

夏の午後は積乱雲(入道雲)が発生し、驟雨になることがよくあります。

つまり夕立ですね。

夏の驟雨は、雷や突風のような強い風を伴うこともあります。

黒い雲が空を覆い始めたり、急に冷たい風が吹いてきたら、積乱雲が近付いてきているサイン。外にいるときは早めに屋内に入るなどの対応を。

夏負けしない「養生」のススメ

梅雨も明け、いよいよ炎暑の時期を迎える今月は、夏の暑さに負けない工夫をしたいところ。

古来から7月には、養生のための習慣が根付いています。

養生の時期としての「半夏生」(7月1日)

半夏生の時期には天から毒気が降るとされ、井戸に蓋をしたり農作業をお休みする風習がありました。つまり農繁期後の休息期間です。

ちょうど湿度も温度もぐっと上がってくる季節の変わり目で、身体がまだ慣れていないことから体調を崩しがち。仕事が一段落したら無理をせず休もう、というわけです。

行事食にも「養生」の考え方

半夏生は農業における節目の日。それまでに田植えを終えた農家は、この日の天気で農作物の出来を占ったそうですが、同時に豊作を願って神様に食べ物を捧げる日でもあったようです。

例えば、関西地方では蛸、福井県の一部地域では鯖を食べる習慣がそれに該当します。

関西の蛸には「蛸の足のように、植えた苗がしっかり根を張りますように」とう願いが込められているのだとか。また蛸には良質なタンパク質や、疲労回復に効果のあるタウリンが豊富に含まれているので、食養生としても理にかなっています。

福井県の半夏生サバは「夏負け防止として、時の藩主が焼きサバを食べることを奨励した」ことに由来し、より食養生としての側面が強い行事食です。

ちなみにアルファジャーナル編集部のある香川県では、半夏生の日に「うどん」を食べます。

小麦の収穫時期は6月。

この小麦を使って打ったうどんで収穫を祝ったのが縁起です。

さらに、そのうどんを農作業を手伝ってくれた人たちにも振る舞ったことから、田植えを終える半夏生の頃にうどんを食べる習慣が定着したそう。

土用の丑の日(7月19日)

夏の土用は暑さの厳しい時期であることから、特に十二支の丑の日に当たる日を「土用の丑の日」と呼んで、養生する日にあてられました。

土用の丑の日の行事食といえば誰もが鰻を思い浮かべますが、実際は「う」のつく食べ物(瓜・うどん等)ならなんでもよいようです。

食べ物以外ですと、お灸を据えたり(土用灸)、薬草を入れた湯につかったり(丑湯)するのも有効なのだとか。

実は夏こそ湯船にゆっくり浸かるべき。

気付かないうちに冷房で冷えてしまった身体を温め、汗をかいた肌の汚れをしっかり落としてトラブルを防ぐには、湯船に浸かることが効果的なのです。

先人の知恵に倣って、この日はゆったりと自分の身体をメンテナンスする日にしてみませんか。

今月のアンケート

みんなの暮らし聞いてみました! \こんなとき、どうしてる?/

わざわざ聞かない。聞けないけど、ずっと気になっている日常生活のアレコレ…「そういえば、みんなどうしてる?」をリサーチしてお届けします!

今月のお題は「日用品・食品のストック」

節約のため、忙しい日々の家事時短のため……等のさまざまな理由から、日用品や食品をまとめ買い・ストックする人は多いのではないでしょうか。災害への備えにもなる一方で、保管場所や在庫管理に悩むことも。

今回は、皆さんのストックや収納の工夫についてお聞きします。

回答期限:2025年7月17日(木)

アルファあなぶきStyleのサイトに移動します

先月の「自宅の通信機器」の集計結果をみる

スマートフォンやタブレットに限らず、いまや私たちの生活に欠かせない存在となった通信機器。ネットを繋がるIoT家電の登場は、私たちの生活全体に変革をもたらしたといっても過言ではありません。

そこで今回は、お住まいにおける通信機器の利用状況やお困りごとについてお聞きしました。

アルファあなぶきStyleのサイトに移動します

次回の「くらしの歳時記」は8月・葉月編。お楽しみに!

暮らしのヒントをお得にゲットしませんか?

「アルファあなぶきStyle会員サービス」に無料登録すると、

- 住まいに関する最新情報

- 暮らしにまつわるコツ・アイデア を

あなたの興味にあわせてメールでお届けします。

会員限定のポイント制度では、登録するだけで毎月1万ポイントが自動で貯まり、

アンケート回答やモデルルーム見学の感想投稿でもポイントが加算されます。

貯まったポイントは、プレゼント応募や将来の住まい購入時の割引(最大50万円)にも使えてお得!

お得な住まい探し、今日から始めてみませんか?

その他の記事はこちらをCHECK

https://journal.anabuki-style.com/

編集・発行

<著作権・免責事項等>

【本紙について】

・メディアサイト「アルファジャーナル」に掲載された記事を印刷用に加工して作成しております。

・アルファジャーナルにはあなぶきグループ社員および外部ライターによって作成される記事を掲載しています。

【著作権について】

・アルファジャーナルが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売など二次利用することを固く禁じます。

・アルファジャーナルに登録される著作物に係わる著作権は特別の断りがない限り、穴吹興産株式会社に帰属します。

・「あなぶき興産」及び「α」(ロゴマーク)は、穴吹興産株式会社の登録商標です。

【免責事項】

・アルファジャーナルに公開された情報につきましては、穴吹興産株式会社およびあなぶきグループの公式見解ではないことをご理解ください。

・アルファジャーナルに掲載している内容は、記事公開時点のものです。記事の情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしも正確性・信頼性等を保証するものではありません。

・アルファジャーナルでご紹介している商品やサービスは、当社が管理していないものも含まれております。他社製品である場合、取り扱いを終了している場合や、商品の仕様が変わっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・アルファジャーナルにてご紹介しているリンクにつきましては、リンク先の情報の正確性を保証するものではありません。

・掲載された記事を参照した結果、またサービスの停止、欠陥及びそれらが原因となり発生した損失や損害について、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

・メディアサイトは予告なく、運営の終了・本サイトの削除が行われる場合があります。

・アルファジャーナルを通じて提供する情報について、いかなる保証も行うものではなく、またいかなる責任も負わないものとします。