今年も冷え込む季節がやってきます。寒い冬、暖房を使った部屋で過ごしていても「なぜか寒く感じる」「室内なのに手足が冷える」ということはありませんか?

寒さを我慢して過ごすのはつらいし、体調も崩しかねませんよね。とはいえ、暖房に頼りすぎて光熱費がかさむのは嫌だし、部屋の造りのことなので、自分で対策できるものなのかよくわからないし…。

確かに、部屋の隙間や壁の薄さなど、家の構造にかかわる対策を自分ですることはできませんが、寒さの原因となるポイントに絞って対策すれば、ある程度は部屋の寒さを軽減することは可能です。

今回は、できるだけ費用を抑えつつ、手軽にできる寒さ対策をご紹介します!

寒い冬を乗り切るヒントとして参考にしてくださいね♪

毎月ポイントが貯まる

お得な「アルファあなぶきStyle会員サービス」

「アルファあなぶきStyle会員サービス」の無料会員になると、

そんな住まい情報と一緒に毎月1万ポイントをお届け。

アンケート回答やモデルルーム見学の感想投稿でもさらにポイントが加算されます。

貯まったポイントは、「毎月のプレゼント応募」や「将来の住まい購入時の割引(最大50万円)」に使えます。

- 暖房を使っても部屋が寒く感じるのはなぜ?主な3つの原因

- 寒い部屋を効率よく暖める方法12選

- 1.〈窓対策〉隙間テープを窓の隙間に貼る

- 2.〈窓対策〉断熱効果のあるシートを窓に貼る

- 3.〈窓対策〉防寒効果を考えてカーテンを見直す

- 4.〈窓対策〉シャッターや雨戸を活用する

- 5.〈壁対策〉断熱効果のある壁紙を貼る

- 6.〈壁対策〉壁と家具の間にダンボールを挟む

- 7.〈床・コールドドラフト対策〉断熱効果のあるものを床に敷く

- 8.〈床・コールドドラフト対策〉ルームシューズやスリッパを履く

- 9.〈床・コールドドラフト対策〉サーキュレーターで空気を動かす

- 10.〈床・コールドドラフト対策〉加湿をする

- 11.〈床・コールドドラフト対策〉窓下に暖房器具を置く

- 12.〈床・コールドドラフト対策〉エアコンの羽は「下向き」にし、風量は「自動運転」にお任せする

- 要注意!寒さをしのぎたくても「換気」は忘れずに

- まとめ

暖房を使っても部屋が寒く感じるのはなぜ?主な3つの原因

暖房を使っても部屋が暖まりにくかったり、寒く感じたりするのには、3つの原因があります。

それは「窓」「壁」「床」です。

「窓」…閉め切っていても冷気は室内に入りこむ

壁や屋根に断熱材を施している部屋であっても、冬場、部屋の窓際にいくと「寒い!」と感じることはありませんか?

そう、部屋の温度を下げる大きな原因のひとつは「窓」です。

窓が外気で冷やされると、たとえ閉め切った状態でも、熱伝導の働きによって室内の熱はどんどん外へ逃げてしまいます。

そのため、窓が多い部屋や大きな窓がある部屋は、比較的寒さを感じやすいといえるでしょう。

また、窓枠と窓ガラスのフレームの間にある隙間から、冷たい外気が入り込んでいる可能性もあります。特に、古くなったサッシはパッキンの劣化により隙間が広くなり、部屋が冷えやすくなる傾向があるので注意が必要です。

窓からの寒さ対策としては、次のようなものが効果的といえるでしょう。

- 窓の隙間を隙間テープで塞ぐ

- 窓に断熱効果のあるシートを貼る

- 防寒機能付きや大きめのカーテンを使う

- シャッターや雨戸で外気を遮断する

「壁」…断熱性能が低い壁は、冷気がダイレクトに伝わる

次に「壁」です。壁も窓と同様に、熱伝導の働きにより室内の熱を外に逃がしてしまいます。

最近のマンション壁は断熱性が高いため、壁から冷えを感じることは少ないかもしれませんが、コンクリート壁や築年数が経った建物の壁は、断熱処理がされていないこともあります。

断熱性が低い壁に対しては、次のような寒さ対策をしっかりとすることが大切です。

- 断熱効果のある壁紙を貼る

- 壁と家具の間にダンボールを挟む

「床」…冷気は室内の下の方に流れ込む

最後に「床」です。暖房を入れていても足元だけ寒いことはありませんか?特にフローリング床は断熱効果が低く、底冷えを感じやすくなります。

底冷えの原因には、床そのものから感じる冷たさ以外に、「コールドドラフト現象」があげられます。コールドドラフト現象とは、暖房で暖まった室内の空気が冷えた窓に触れることで冷たい空気に変わり、下降して床に流れ込む現象です。

これによって実際の室温よりも体感気温が低くなり、底冷えを感じやすくなります。

床からの冷えや、コールドドラフトの対策には、次の方法を取り入れましょう。

- 床に断熱効果のあるカーペット等を敷く

- ルームシューズやスリッパを履く

- サーキュレーターで空気を動かす

- 加湿器等で湿度をあげる

- 窓の下に暖房器具を置く

- エアコンの風を下向き、風量を自動にする

寒い部屋を効率よく暖める方法12選

寒さの原因となる「窓」「壁」「床」の対策をするうえで、必要なポイントはこの3つ。

- 冷気を阻止する

- 暖気を逃さない

- 室内の空気を動かす

このポイントを押さえて対策をすれば、それぞれの対策グッズを使って部屋の冷えを効率的に解消することができます。

ここでは部屋を暖める具体的な方法をご紹介します。

1.〈窓対策〉隙間テープを窓の隙間に貼る

「隙間テープ」とは、スースーと冷気が通り抜ける窓の隙間をふさぐためのアイテムです。

そもそも窓には、窓枠と窓ガラスのフレームの間に隙間があります。特に年数が経ったサッシだとパッキンの劣化で、より隙間ができてしまっていることが考えられます。

隙間風が気になる方は、窓のサッシと窓枠の間に隙間テープを貼ってみましょう!隙間テープはホームセンターや100円ショップなどで安く買うことができるので、おすすめです。

- はがしたときに、粘着部分が残る恐れがあるので、事前に目立たないところで試してから全体に貼るようにしましょう。

- 隙間テープを貼るときは、窓の開け閉めができるか確認を必ず行いましょう。隙間テープの圧迫により、窓がきちんと閉まらないことがあるからです。

- テープを貼る箇所がほこりなどで汚れていたら、テープがうまくつかないので、きれいに掃除をしてからテープを貼るようにしましょう。

2.〈窓対策〉断熱効果のあるシートを窓に貼る

断熱効果のあるシートを窓ガラスに貼ることで、部屋の温度を一定に保つ効果が期待できます。

ただし、種類によっては、熱射反射ガラス・熱線吸収ガラス・ペアガラスなど、ガラス自体に断熱効果がある窓ガラスもあります。

その場合は、シートを貼る対策は必要ありません。間違った使い方をすると、窓の破損に繋がる危険もあるので、断熱シートを貼る前に、ガラスの種類を確認するようにしましょう。

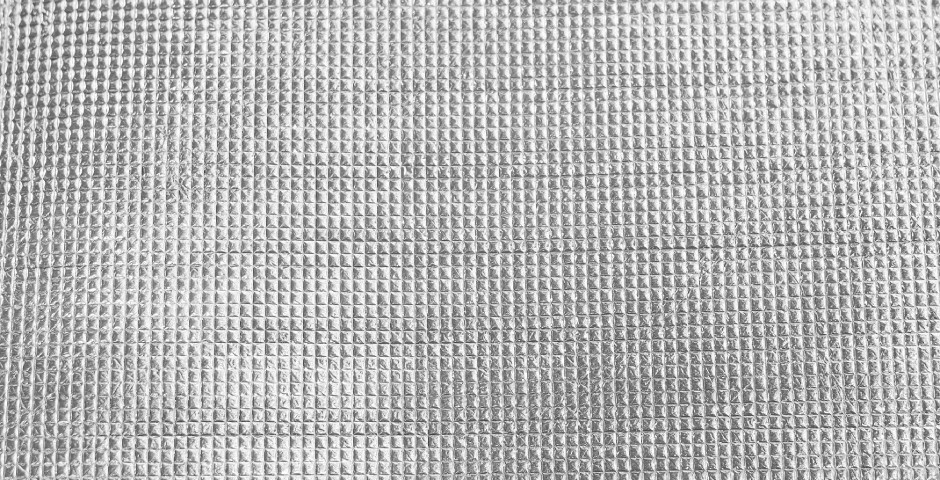

断熱シート

断熱シートは、窓に貼るだけで空気の層を作れ、簡単に防寒ができるアイテムです。

空気は熱を伝えにくい特性があるので、窓に空気の層があることで、室内で暖まった空気を部屋にとどめておくことができ、また外の冷気が部屋に伝わるのを防ぎます。

窓用の断熱シートは透明なので、窓からの光を遮ることがありません。

断熱シートにはいろいろな種類がありますが、水を窓ガラスに吹き付けて、上から断熱シートを貼るという水貼りタイプのものが、はがしあとが残りにくいという特徴から、一般的に使われることが多いです。

プチプチ(気泡緩衝材)

梱包材としてよく使用されるプチプチ(気泡緩衝材)は断熱シートと同様に、窓に貼るという方法で防寒効果が得られます。ホームセンターなどでは窓用のプチプチも売られています。

プチプチを貼る範囲は窓ガラスだけでなく、窓枠からすべて覆うように貼りましょう。そうすることで気密性がアップし、防寒効果がさらに高まります。

アルミシート

アルミシートは保温性に富んだ特徴があることから、アウトドアレジャーや防災用によく使われていますが、その特性を活かして窓の防寒用のアルミシートというものも販売されています。

アルミシートを窓に貼れば、室内の暖気を外に逃がさない効果が大いに期待できます。

例えば、普段使用していない窓への使用、光が入りにくい窓への使用、寝室の窓の下半分だけに使用…といった工夫をするといいでしょうね。

3.〈窓対策〉防寒効果を考えてカーテンを見直す

カーテンは、季節に合わせて生地・丈・幅を見直すことで寒さ対策ができます。

カーテンの生地

カーテンの生地が薄手だと、窓から伝わる冷気を通しやすくなります。冬場のカーテンは裏地付きのもの、もしくは防寒機能がついたものを使用することをおすすめします。

カーテンの丈

カーテンの丈が短いとその隙間を通って室内に冷気が抜けてきます。冬場のカーテンは、少したるむくらい長めのカーテンの方が防寒効果を期待できます。

カーテンの幅

窓の大きさに対して、覆うカーテンのサイズが大きいほど、防寒効果があります。カーテン幅に余裕があり、カーテンレールが2本あれば、カーテンサイドを巻き込むようにカーテンをかけてみましょう。

方法としては、部屋側のカーテンの端のフックを2つ外し、端から2つ目のフックを部屋側のレールの固定部分にかけ、一番端のフックを窓側の固定部分に付けかえるだけです。

この作業によりカーテンが窓を覆うことができ、カーテンボックスのようにカーテンの横から入り込む冷気を防ぐ効果が高まります。

4.〈窓対策〉シャッターや雨戸を活用する

シャッターや雨戸を閉めることは、最も手軽に外気の侵入を防ぐことができる方法といえます。

窓ガラスは直接外気に触れることで冷えます。それが室内へ冷気をもたらしますので、窓ガラスが外気に直接接しないように、太陽がでていない時間はシャッターや雨戸を閉め、カバーしてしまいましょう。

5.〈壁対策〉断熱効果のある壁紙を貼る

最近は、断熱材を壁に施している住宅が多くなっていますが、賃貸の部屋や古い住宅だと断熱処理が充分でないことも考えられます。

壁からの冷気が気になる場合は壁の寒さ対策を行いましょう。

壁に断熱効果のある壁紙を貼ることで室内の暖まった空気を外に逃がさない効果を見込むことができます。ホームセンターなどで断熱効果のある壁紙を探してみましょう。簡単にはがせるシールタイプならチャレンジしやすいですよ。

様々な色や模様があるので、好みのカラーやデザインを選んで、部屋の模様替えついでに防寒をしてみてはいかがでしょうか♪

使い方は、部屋の壁に合わせてカットし、壁に貼るだけ。面積が広いので多少手間はかかりますが、自宅にあるハサミやカッターで簡単にカットできますし、初心者でもきれいに仕上がりますよ。

もし、より安く壁の防寒をしたいということなら、窓の防寒でもご紹介したプチプチを壁に貼る方法がおすすめです。

6.〈壁対策〉壁と家具の間にダンボールを挟む

断熱壁紙やプチプチを貼るという防寒対策は、効果的であるものの、各部屋すべての壁に貼ろうとすると、時間も労力も費用もかかるので大変な作業になってしまいます。

そこで、もっとお手軽に壁の防寒をしたとお考えなら、壁と家具の間に段ボールを挟むという方法を取り入れてみてはいかがでしょうか。

壁全体の防寒効果は期待できませんが、家具の間に段ボールを挟むと空気の層ができ、部屋の暖まった空気を逃がさない役割をしてくれます。まずは、簡単な対策から始めて様子をみてみるのもいいかもしれませんね。

7.〈床・コールドドラフト対策〉断熱効果のあるものを床に敷く

ジョイント式のウレタンマット・コルクマット

小さいお子さんがいるご家庭で重宝されているマットの代表といえば、ジョイント式のウレタンマットやコルクマット。厚みがあるので空気を通しにくく保温性に優れた特徴があります。

これらはジグソーパズルのピースのようになっていて、数枚を組み合わせて敷くことができるので、どんなサイズの部屋にも対応できます。これを部屋に敷きつめるだけで、フローリングから伝わる冷気をしっかりカバーしてくれますよ。

カラーバリエーションが多いので、お部屋のインテリアに合わせて選んでみてくださいね。

アルミシート・アルミマット

キャンプなどのアウトドアシーンでは、防寒のためにテントの床にアルミシートやアルミマットを敷くことがよくあります。

窓の防寒対策でも触れましたが、アルミシートやアルミマットは保温性があるので部屋の床の防寒にも適しています。

部屋の床にアルミシートやアルミマットを敷く場合は、単体使いするのではなく、その上からカーペットを敷きましょう。相乗効果で、より暖かく感じるのでおすすめです。

防寒効果のあるカーペット

冷える床の防寒には、すぐに暖まるホットカーペットが便利ですが、使い続けるとそれだけ電気代がかかりますよね。

電気代をかけずに寒さ対策をしたいということなら、できるだけ防寒効果の高い素材のカーペットを選んで敷きましょう。冷気が伝わりやすいフローリングの床をカーペットで覆うことは、冬の寒さ対策に必要不可欠です。

一般的なカーペットに使用されている素材で、保温性に優れているといわれるものはウールや羊毛素材です。ウールや羊毛以外の素材であっても、毛足が長く、ふんわりとしていて厚みがあるものは、空気を多く含むので暖かく感じますよ。

繰り返しになりますが、より確実に防寒をするなら、カーペットやラグの下には、アルミシートを敷きましょう。

8.〈床・コールドドラフト対策〉ルームシューズやスリッパを履く

寒い季節は、室内で防寒用のルームシューズやスリッパを着用すると、足元から熱が逃げるのを防ぐことができ防寒効果が期待できますよ。特にウール素材やフリース素材のものは保温性が高いのでおすすめです。

「とにかく防寒重視!」という方なら、裏生地がフカフカの起毛素材で足首までしっかりカバーしてくれるムートンブーツ型のルームシューズなんてものもありますよ。

かくいう筆者も冷え性のため、防寒機能を重視してルームシューズを探していました。昨年購入したのがこのムートンタイプのルームシューズす。足が冷えすぎて毎晩寝つくまで時間がかかる悩みを持っていた私の足が、一日中冷え知らずの足に!私にとって冬場に手放せないものとなりました。

冷えが気になり出す秋~冬の季節は、かわいいデザインのものや、様々な機能のルームシューズ・スリッパが店頭に並んでいます。好みの履き心地やデザインのものを探してみるのも楽しいですね。

お気に入りのものを選んで、お部屋での時間を快適に過ごしましょう。

9.〈床・コールドドラフト対策〉サーキュレーターで空気を動かす

エアコンで部屋を暖めようとすると、暖かい空気は部屋の上部にたまるため、同じ部屋でも温度のムラが起きてしまいます。そうした温度のムラを解消するために、活躍するのがサーキュレーターです。

サーキュレーターは、暖房により暖まった空気を部屋全体に循環させるために使うもので、暖房効率アップとともに、省エネ効果も期待できる注目アイテムです。

使い方としては、サーキュレーターをエアコンの下に置き、対面する壁に暖かい空気をぶつけるように送風します。そうすることで、上部にたまる暖かい空気が足元まで下り、うまく暖気が循環します。

身体にサーキュレーターの風が当たると、体感温度が低くなり冷えてしまいます。人に直接当たらない向きで使用するように注意しましょう。

サーキュレーターの活用方法はこちらの記事で詳しく紹介しています。

10.〈床・コールドドラフト対策〉加湿をする

湿度というのは体感温度に大きく影響します。乾燥しやすい冬は、湿度を上げる工夫をすると部屋を暖かく保てます。

体感温度を上げる以外に、インフルエンザの予防などに効果的ですので、ぜひ意識的に加湿をしたいものですね。

※参考:厚生労働省「インフルエンザQ&A」

部屋の加湿には、加湿器を使う方法が確実でありますが、加湿器がなくても「浴室の扉を開ける」「洗濯物を室内干しする」「鍋をする」「お湯を沸かす」などの方法があります。

加湿の方法は、以下の記事で詳しくご紹介していますので参考にしてくださいね。

11.〈床・コールドドラフト対策〉窓下に暖房器具を置く

コールドドラフトを防いで部屋を暖める方法として、窓の下に暖房器具を置く方法があります。

窓際で冷やされた空気は、壁に沿って下へ流れていくので、窓の下に暖房器具を置くことで冷たい空気を暖めることができ、冷気が部屋に流れるのを阻止できるのです。

また、窓下に暖房器具を置くことは、寒さを防ぐとともに結露の防止にもなりますよ。

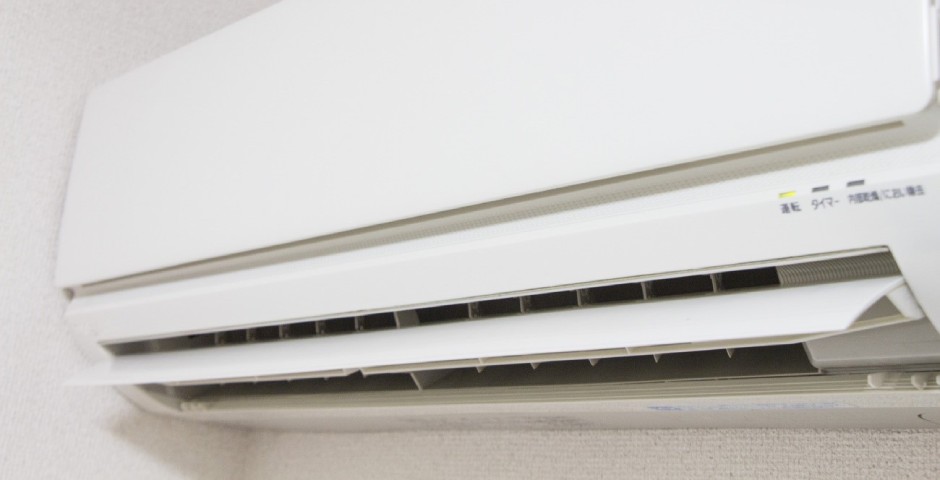

12.〈床・コールドドラフト対策〉エアコンの羽は「下向き」にし、風量は「自動運転」にお任せする

エアコンで部屋を暖める場合、風向きは「下向き」にするのが基本です。暖かい空気は自然と部屋の上部に溜まるので、エアコンから出る暖気は下に向けて流す方が、部屋全体が早く暖まるのです。

エアコンの暖房の場合、「自動運転」を選べば、大抵、羽は「下向き」に設定されます。「自動運転」に設定すると、羽の向きだけでなく、部屋の温度に合わせて風量も調節してくれます。

エアコンで部屋を暖めるには、自己流で向きや風量を調節するより、エアコンの「自動運転」に任せる方が、無駄がなく確実といえるでしょう。

エアコンの電気代を抑えて効率よく使用する方法は、こちらの記事でご紹介しています。

要注意!寒さをしのぎたくても「換気」は忘れずに

部屋の寒さ対策には、いくつもの方法があることをご紹介しました。それぞれをうまく組み合わせて対策を行うとよいのですが、寒さ対策を行ううえで忘れてはいけないのが「換気」です。

寒さをしのぐことを優先しすぎると、室内に湿気がこもってダニ・カビの発生につながりますし、汚れた空気がこもって体に悪影響を及ぼす恐れがあります。いくら寒いといっても、1日1回は窓を開けて換気をしましょう。

また、高断熱高気密であるマンションに導入されている24時間換気システムは、新鮮な空気を室内に取り込み循環させたり、結露の発生を抑えたりする大切な役割があります。

寒さ対策のために電源を切りたくなるかもしれませんが、健康に過ごすために必要最低限の換気として、24時間換気システムは常に動かしておきましょう。

まとめ

寒い部屋を暖かくする方法を12点ご紹介しました。日頃使っている暖房にひと手間の工夫を加えることで、ぐっと部屋は快適になります。同時に光熱費の節約にもつながるので一石二鳥です。

今年の冬は、ぜひ今回紹介した寒さ対策で、くつろげる暖かなお部屋を作ってくださいね。

温度を上げるだけでなく、インテリアや照明で暖かさを感じるお部屋にする方法も、こちらの記事で紹介しています。

今回の記事と重複する内容もありますが、ぜひ参考にして、暖かな冬を過ごしてください。

暮らしのヒントをお得にゲットしませんか?

「アルファあなぶきStyle会員サービス」に無料登録すると、

- 住まいに関する最新情報

- 暮らしにまつわるコツ・アイデア を

あなたの興味にあわせてメールでお届けします。

会員限定のポイント制度では、登録するだけで毎月1万ポイントが自動で貯まり、

アンケート回答やモデルルーム見学の感想投稿でもポイントが加算されます。

貯まったポイントは、プレゼント応募や将来の住まい購入時の割引(最大50万円)にも使えてお得!

お得な住まい探し、今日から始めてみませんか?

その他の記事はこちらをCHECK

https://journal.anabuki-style.com/

編集・発行

<著作権・免責事項等>

【本紙について】

・メディアサイト「アルファジャーナル」に掲載された記事を印刷用に加工して作成しております。

・アルファジャーナルにはあなぶきグループ社員および外部ライターによって作成される記事を掲載しています。

【著作権について】

・アルファジャーナルが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売など二次利用することを固く禁じます。

・アルファジャーナルに登録される著作物に係わる著作権は特別の断りがない限り、穴吹興産株式会社に帰属します。

・「あなぶき興産」及び「α」(ロゴマーク)は、穴吹興産株式会社の登録商標です。

【免責事項】

・アルファジャーナルに公開された情報につきましては、穴吹興産株式会社およびあなぶきグループの公式見解ではないことをご理解ください。

・アルファジャーナルに掲載している内容は、記事公開時点のものです。記事の情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしも正確性・信頼性等を保証するものではありません。

・アルファジャーナルでご紹介している商品やサービスは、当社が管理していないものも含まれております。他社製品である場合、取り扱いを終了している場合や、商品の仕様が変わっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・アルファジャーナルにてご紹介しているリンクにつきましては、リンク先の情報の正確性を保証するものではありません。

・掲載された記事を参照した結果、またサービスの停止、欠陥及びそれらが原因となり発生した損失や損害について、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

・メディアサイトは予告なく、運営の終了・本サイトの削除が行われる場合があります。

・アルファジャーナルを通じて提供する情報について、いかなる保証も行うものではなく、またいかなる責任も負わないものとします。