一昔前までは20歳代から40歳代の働き盛りに「終の棲家」としてマイホームを取得する人がほとんどでした。

しかし最近では、そのマイホームから「住み替え」を考えるシニア層が増えてきています。「第2の人生を楽しむため」「マイホームが古くなっ。」「将来の介護に備えて」など理由はさまざま。

でも実際に「住み替え」を行動に移すのには、不安や勇気が要りますよね。

今回は「老後に住み替え」を考える際に気を付けるべきポイントをご紹介します。

※本記事中では、定年退職前後のご年齢の方を「シニア層」「シニア世代」としています。

※こちらの記事は「#持ち家からの住み替え」特集に属しています。

会員限定でポイントが貯まる

「アルファあなぶきStyle会員サービス」

アルファあなぶきStyle会員サービスは、会員限定で条件に合うマンション情報や、暮らしに役立つ記事をお届けします。

さらに、登録するだけで1万ポイント(1pt=1円)がすぐにもらえ、以後も毎月自動で1万ポイントを付与。

貯めたポイントはマンション購入時に最大50万円の割引として使えます。

「まだ検討中…」という段階でも、お得を先に積み立てておけるサービスです。

住み替えを考えるきっかけ

実際に住み替えをされた方々のお話しをうかがうと、「子どもの独立」が住み替えを考え始めるきっかけとなる方が一番多いようです。ただ実際「住み替え」を行動に移すには、「子ども独立」に加えて「住まいへの不満」も大きなポイントとなっています。

モデルルームにご来場される、住み替えを検討中のシニア世代に伺った『今の住まいへの不満』

- マイホームが古くて、大規模なリフォームが必要

- 子供が独立して、住まいが広すぎるようになった

- 設備が古い(段差が多い・セキュリティが古くて心配・(マンションで)エレベーターがない)

- 災害が心配

- 庭の手入れが大変

- 立地が悪い(坂道が多い・病院や交通機関などの施設が遠い)

- 住まいの維持費(管理費・修繕積立金など)が高い

子供が生活の中心となる20代~40代と、子供が独立したシニア世代とでは住宅に求めるものが違っています。子供の独立をきっかけに、より自分たちが住みやすい環境を求めて住み替えを考え始められるようです。

どの場所に住み替えるか?

では、どんな場所を住み替えの場所にされているのでしょう。代表的なパターンをご紹介します。

今の住まいの近く

住み替えをするにあたり心配されるのは、今までの友達や環境が変わってしまうこと。新しいご近所づきあいの中に入っていけるか不安に思われる声もお聞きします。

そんな不安をお持ちの方は、今の住まいの近くでの住み替えを考えられています。

「今の住まいに不満があるけど、環境は変えたくない」という方は、今の住まいの近くで住み替えの住宅を検討されるのがいいでしょう。

実家の近く

夫婦どちらかのご実家もしくはその近くに住み替える方もいらっしゃいます。「生まれ育った土地で老後を過ごしたい」という方や「ご両親の介護をされる」という方などです。

私の知り合いの方は、定年後に空き家となっていたご実家と田畑を管理するために住み替えられていました。住み替えをされる少し前から頻繁にご実家へ通われて、近所の方とコミュニケーションをとられていたそうです。

子どもの近く

最近は親子の「同居」よりも「近居」が人気。仕事の都合で住む場所が限定されてしまう子ども夫婦のため、定年を機に子ども家族の近くへ引っ越しをされる方が増えてきています。

私がお話を聞いたケースでは、共働きの子ども夫婦の近くにお引っ越しをされていました。子育てをしていると親の手助けがほしい場面がたくさんありますよね。

上記のケースではお孫さんが病弱だったこともあり、お子さん夫婦も大変喜ばれたそうです。

新しい土地へ

あまり多くはありませんが、定年を機に新しい土地でセカンドライフを楽しむ方もいらっしゃいます。

「新しい土地」は人それぞれ。温泉地だったり、仏閣巡りができるなどの趣味がしやすい場所だったり。夢が広がりますね。

ただ夢だけで住むエリアを決めるのは危険。住んでみると知らなかった行政サービスの違いがあることもあります。どんなシニア向けのサービスがあるか、市町村のホームページなどで情報収集してみましょう。

また大きな総合病院の有無も老後の住まい選びには大事なポイント。体調不良で精密検査が必要になったり、怪我で長期入院となったりと、歳を重ねるとどうしても大きな病院のお世話になる可能性が高くなります。車で1時間くらいの範囲に大きな総合病院があると安心です。

新しい土地を引っ越し先に検討する場合には、「行政サービス」と「総合病院」を一緒にチェックをしましょう。

住み替え先の住宅を選ぶポイント

立地条件

シニア世代では、特に「日当たり」 と「公共交通機関への近さ」 を立地条件で求める傾向にあります。

日当たり

日当たりは、リタイア後自宅で過ごす時間が多くなるため何よりも優先して重視する方が多いようです。

また趣味としてガーデニングや家庭菜園をされる方も増えるのも理由の1つ。

ちなみに、女性は『日当たり』を重視しているのに対し、男性は「見晴らし」を重視される方が多いようです。

「目の前に建物がない」ということでは同じですが、洗濯物の乾きを気にする実用的な女性と住まいの快適さを求める男性の違いかもしれませんね。

公共交通機関

「公共交通機関への近さ」 も同じくらい誰もが重視する立地条件です。

通勤で利用する現役世代と違い、時間にゆとりがあるシニア世代では「バス」を利用する人が多くなります。「駅」にこだわるより、バスでもいいので「最寄りまでの距離」 を重視した方がよさそうです。

周辺施設

老後の住まい選びで特に重視したい周辺施設が「病院」。 老後は病院にかかることが増えてきますのでできれば徒歩圏内、そうでなくても通院が苦にならない距離に病院があることは必須です。

医療の充実度は人口当たりの医師数を目安に見てみましょう。近くに病院があっても、この比率が低いと診察待ちで一日が過ぎてしまう可能性があります。

またウォーキングできる公園や公営のプールやトレーニングジムなどの運動ができる施設、図書館などが近くにあると毎日通えて便利ですね。

住まいの広さ

住み替え先へは1~2人で入居される方が多いため、全体的にそれまでの住まいよりも狭くされる方が多いようです。とは言っても、住み替えをご検討中のモデルルームのご来場者では3LDK以上を選ばれている方が多くいらっしゃいます。

お部屋の用途を見てみると

- 一戸建からの住み替えなので、荷物を処分しても3LDKは必要

- 1部屋は収納(納戸)にしている

- せっかくなので、趣味の部屋がほしい

- 夫婦それぞれの個室(寝室)としている

- 孫や子どもが頻繁に遊びにくるので、その部屋にしている

といったことを挙げられる方が多いようです。

しかし広くなると住宅の価格も高くなりますし、その分お掃除も大変になります。「荷物の量」と「(身内を含め)来客の頻度」がどのくらいかを考えて広さを検討した方がよさそうです。

あったらうれしい設備

まず、室内に段差がない「バリアフリー」であることは必須です。またバスルームやトイレに手すりがついていたり、浴槽の高さが低いと先々も安心です。必要となった時に手すりが取り付けられるよう、廊下などの壁に下地があるといいですね。

またマンションを検討されている方はペットを飼う可能性があれば、ペット可の住宅かどうかもチェックしましょう。

ガーデニングや魚釣りが趣味の方には、マンションにスロップシンク(バルコニー水栓)がついていると便利です。

どっちにする?住み替えに関するあれこれ

住み替えにあたって、選択肢に迷う場面が出てくると思います。ここでは選ぶ際のポイントを「シニア」の視点からご紹介します。

今ある住まいは売る?それとも貸す?

まずは、今お持ちのマイホームの住宅ローンが完済しているかどうかがポイントとなります。住宅ローンの残債がある場合は、売却するなどしてローンを完済する必要があります。売却資金で完済できない場合は自己資金を用意しなくてはいけません。

「売却金額が予想より低かった」という方も多くいらっしゃいます。住み替え計画を具体的にするためにも、住宅ローンがある方は不動産会社にマイホームの査定をお願いしてみましょう。

住宅ローンの有無に関係なく、売却すると売買代金を次の住まいの購入資金や老後の生活費に充てることができるようになり助かりますね。

一方賃貸にすると、購入資金にはできないものの毎月の決まった金額の家賃が入ってくるようになります。老後に年金以外にも収入ができるのは心強いですね。

また所有し続けることで、家族に不動産という財産を残すこともできます。

ただし賃貸には、借り手がつかない期間が出てくる可能性も。また住宅の不具合や補修費を請求されることや固定資産税の納税もありますので、それらの出費も見込んだ家賃が設定できるか見極める必要があります。

新しい住まいはマンション?一戸建て?

マンションと一戸建てとでは、それぞれ以下のような特徴があります。

それぞれ良さはありますが、老後の住み替え先としてはマンションを選ばれる方は多くなっています。老後に負担に感じる段差・戸締り・庭の手入れがマンションでは解決することが大きな理由のようです。

マンション

メリット

- 室内外ともに段差が少ない。

- 戸締りがラク

- 1階住戸でない限り、お庭の掃除やお手入れが必要ない

- 飼育できるペットが決められているなど、生活する上での制約/規約がある。

- 子どもに相続した場合もそのまま運用しやすい場合が多い。

デメリット

- 管理費・修繕積立金・駐車場などのランニングコストが毎月発生する

- 時間帯や家族構成によって、上階の音が気になる可能性 がある

一戸建て

メリット

- 増改築も生活もなんでも自由にできる。

- 管理費などのランニングコストがかからない。

- 古くなっても子どもへ土地を残すことができる。

デメリット

- 段差が多い。

- 2階への階段の上り下りが大変。

- 庭の手入れが大変

- 防犯面が心配。

- 相続後、空き家となった場合の管理が大変

購入する?賃貸?

老後の住み替え先を「購入するか」または「賃貸にするか」のポイントになるのは資金面です。

購入の場合の資金計画

購入となると、ある程度まとまった資金が必要になります。その資金をどこから捻出するのかを考えなければなりません。

代表的な例をご紹介します。

今まで住んでいたマイホームを売却する

売却資金をそのまま住み替え先の購入資金に充てる予定であれば、売却のタイミングが重要です。

新しい住まいの引渡しまでに売却できないと購入資金に充てることはできないですし、かといって新しい住まいへの入居前に売却してしまうと一時的に住む家がなくなってしまいます。売却を急ぎすぎると、売却金額が下がってしまう可能性も。

- <解決策1>とりあえず、預貯金で購入資金を捻出する

→預貯金に余裕があるようでしたら一旦預金で購入資金を捻出し、ある程度期間のゆとりを持って売却することをおすすめします。 - <解決策2>不動産会社の「買取システム」を利用する

→預貯金からの捻出が難しい場合は、「不動産買取システム」を利用するとすぐに資金を確保することが可能です。

「不動産買取システム」は売買仲介を手掛ける不動産会社が行っているサービスのひとつで、売却したいマイホームを不動産会社が買い取るというものです。一般的に買取金額は市場の価格より低くなることがほとんどですが、売却に時間がかからず売買代金を手にすることができます。

このサービスはどの不動産会社でもやっている訳ではありませんが、行っている不動産会社は増えてきていますので、相談してみるといいでしょう。

退職金や預金を充当する

購入資金を現金で用意できれば、住み替え先への入居時期を気にする必要はなくなります。ただし、住み替え後も購入・賃貸に関わらずランニングコストがかかってきますので、ある程度手元に資金は残しておく必要があります。老後には病気やけがなどの予期せぬ出費も出てくるかもしれませんので、資金計画はゆとりを持って考えたほうがよさそうです。

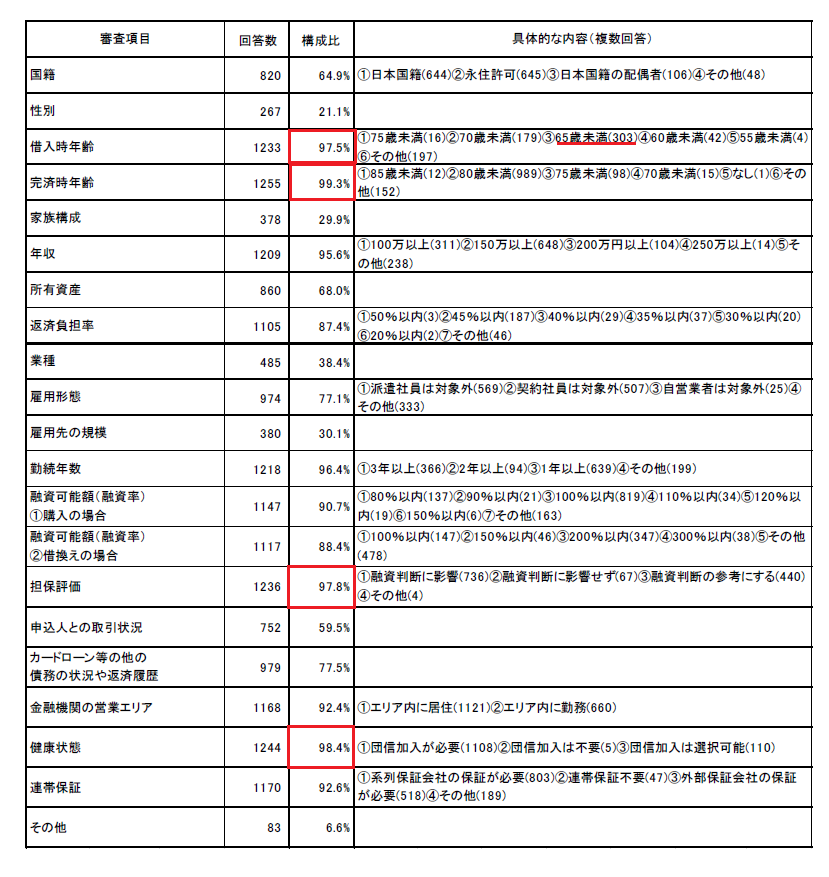

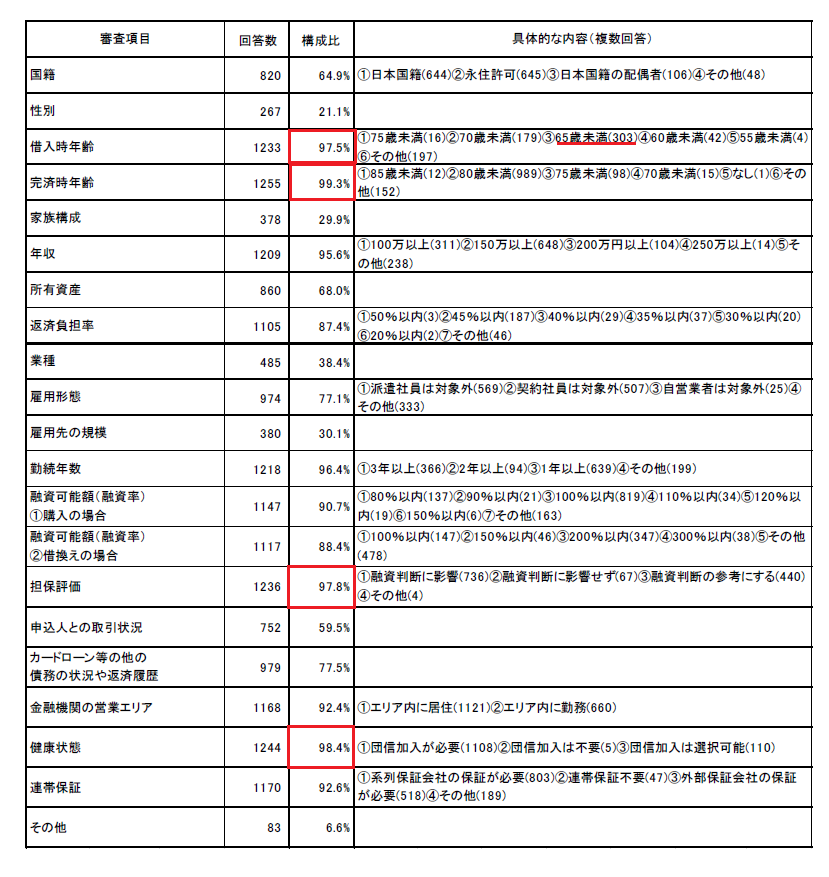

住宅ローンを借りる

安定した収入があるなど一定の条件を満たせば住宅ローンを組むことも可能です。借入時の年齢を「71歳未満」と設定している金融機関も多くあります。

ただし、住宅ローン融資の審査では借入時の年齢や健康状態などを重視して見られるケースも多いようです。住宅ローンを利用する際には、『定年退職まで』など短期で完済する心づもりで検討した方がよさそうです。

融資を行う際に考慮する項目(民間金融機関対象) 出典:平成27年度民間住宅ローンの実態に関する調査結果報告書(国土交通省)

賃貸の場合

購入に比べてまとまった資金は必要なく、固定資産税などの費用もありません。基本的に毎月の家賃のみですので資金の計画が立てやすいですね。「相続時、子どもに面倒をかけたくない」と不動産を持たずに賃貸にお住まいの方もいらっしゃいます。

ただし、賃貸に分譲住宅並みの広さや設備を求めるとお家賃が高くなります。また、高齢になるほど大家さんが敬遠されるケースも聞きますので、不動産会社に事前に相談した方がよさそうです。

受け取る年金の金額や預金額、定期的な収入を考慮しながら、不測の事態のときにも苦にならないお家賃の範囲で検討しましょう。

(老後は子どもと同居予定など)住み替え先に住む期間が短い方、相続時に不動産を残したくない方は賃貸の方がいいかもしれません。

新築住宅か、中古住宅か

新築住宅

最近の新築住宅はほとんどバリアフリーになっていて、水回りに手すりがあるなどシニア向けの配慮が行き届いています。また大規模な修繕の心配がないのも新築の良さ。税制面で優遇が多いのも新築住宅です。

一方で問題なのは価格が高いこと。立地や広さで価格が調整できれば新築住宅の方が快適に生活できるでしょう。

中古住宅

中古住宅の良さはとにかく価格。最近ではリフォームやリノベーションで、新築並みの設備仕様で販売されている物件も増えてきています。

ただし室内は新築のように見えても、配管や躯体まで新築になっている訳ではありませんので、事前に管理会社に修繕計画を確認することをおすすめします。入居後すぐに修繕費が必要になる可能性もあります。また分譲マンションであれば、古いほど管理費・修繕積立金が高い傾向にあります。

購入価格は安かったのに毎月の支払いが高いということもありますので、よく確認しましょう。

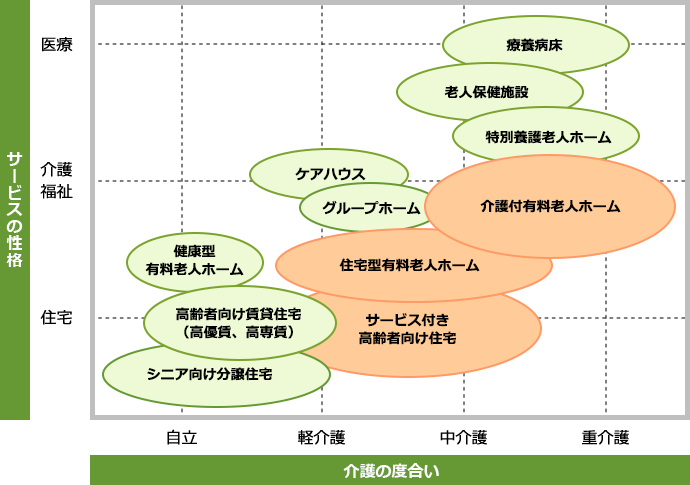

シニア向け住宅という選択

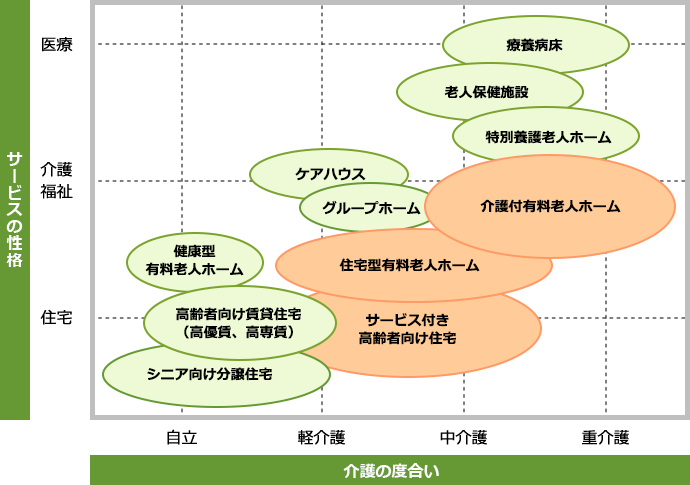

一言で「シニア向け住宅」といっても、「シニア向け分譲マンション」や「サービス付高齢者向け住宅」などさまざまな種類があります。

「介護されるようになってから」というイメージを持たれている方も多いですが、実際は介護認定がなくても入居でき、自宅と同じような生活ができるところも多くあります。

どれも共通して言えるには「シニア向けのサービスある分、費用はかかる」ということ。シニア向け分譲マンションでも、管理費などのランニングコストが通常のマンションに比べて高めに設定されています。入居を検討する時期はまだ先かもしれませんが、「将来シニア向け住宅に入居する可能性もある」ということも踏まえて住み替えの資金計画を立てた方が安心です。

まとめ

「第2の人生を新しい住まいで」と考えると夢が広がりますが、実際行動に移すとなると資金や将来の介護、相続などの現実的な問題が出てきます。色んな選択肢がありますが、それぞれの特徴を踏まえ安心して快適に過ごせるようなお住まいが見つかるといいですね。

気になる住まい探し、一歩進めませんか?

「アルファあなぶきStyle会員サービス」に登録すると、

- 登録時に1万ポイント

- その後も毎月1万ポイント を進呈します。(1pt=1円)

貯まったポイントはマンション購入時に最大50万円の割引としてご利用いただけます。

会員限定で条件に合ったマンション情報や、

暮らしに役立つコラムもお届けしています。

「まだ検討中…」という段階でも、

今のうちに始めて、将来の選択肢を広げませんか?

その他の記事はこちらをCHECK

https://journal.anabuki-style.com/

編集・発行

<著作権・免責事項等>

【本紙について】

・メディアサイト「アルファジャーナル」に掲載された記事を印刷用に加工して作成しております。

・アルファジャーナルにはあなぶきグループ社員および外部ライターによって作成される記事を掲載しています。

【著作権について】

・アルファジャーナルが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売など二次利用することを固く禁じます。

・アルファジャーナルに登録される著作物に係わる著作権は特別の断りがない限り、穴吹興産株式会社に帰属します。

・「あなぶき興産」及び「α」(ロゴマーク)は、穴吹興産株式会社の登録商標です。

【免責事項】

・アルファジャーナルに公開された情報につきましては、穴吹興産株式会社およびあなぶきグループの公式見解ではないことをご理解ください。

・アルファジャーナルに掲載している内容は、記事公開時点のものです。記事の情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしも正確性・信頼性等を保証するものではありません。

・アルファジャーナルでご紹介している商品やサービスは、当社が管理していないものも含まれております。他社製品である場合、取り扱いを終了している場合や、商品の仕様が変わっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・アルファジャーナルにてご紹介しているリンクにつきましては、リンク先の情報の正確性を保証するものではありません。

・掲載された記事を参照した結果、またサービスの停止、欠陥及びそれらが原因となり発生した損失や損害について、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

・メディアサイトは予告なく、運営の終了・本サイトの削除が行われる場合があります。

・アルファジャーナルを通じて提供する情報について、いかなる保証も行うものではなく、またいかなる責任も負わないものとします。