「霜月(しもつき)」。その奥ゆかしい和名が示す通り、朝晩の冷え込みが深まり、野に初霜が降りる頃合いを迎える11月。

この月は、秋の華やかさと冬の静けさが交差する、劇的で美しい移ろいの時です。

高く澄み渡った空の下、山や街路樹の紅葉が最盛の華やぎを見せる月初めから、やがて木枯らしの風が吹き、色づいた葉が舞い急ぐ晩秋のクライマックスへと舞台は移ります。木枯らし一号や、早いところでは雪待月(ゆきまちづき)の名の通り、初雪の便りが聞かれるのもこの月に聞かれる風物詩です。

晩秋のしっとりとした余韻と、初冬の凛とした清々しさ。この「季節のあわい」を心ゆくまで味わう、11月のくらしの歳時記をご紹介します。

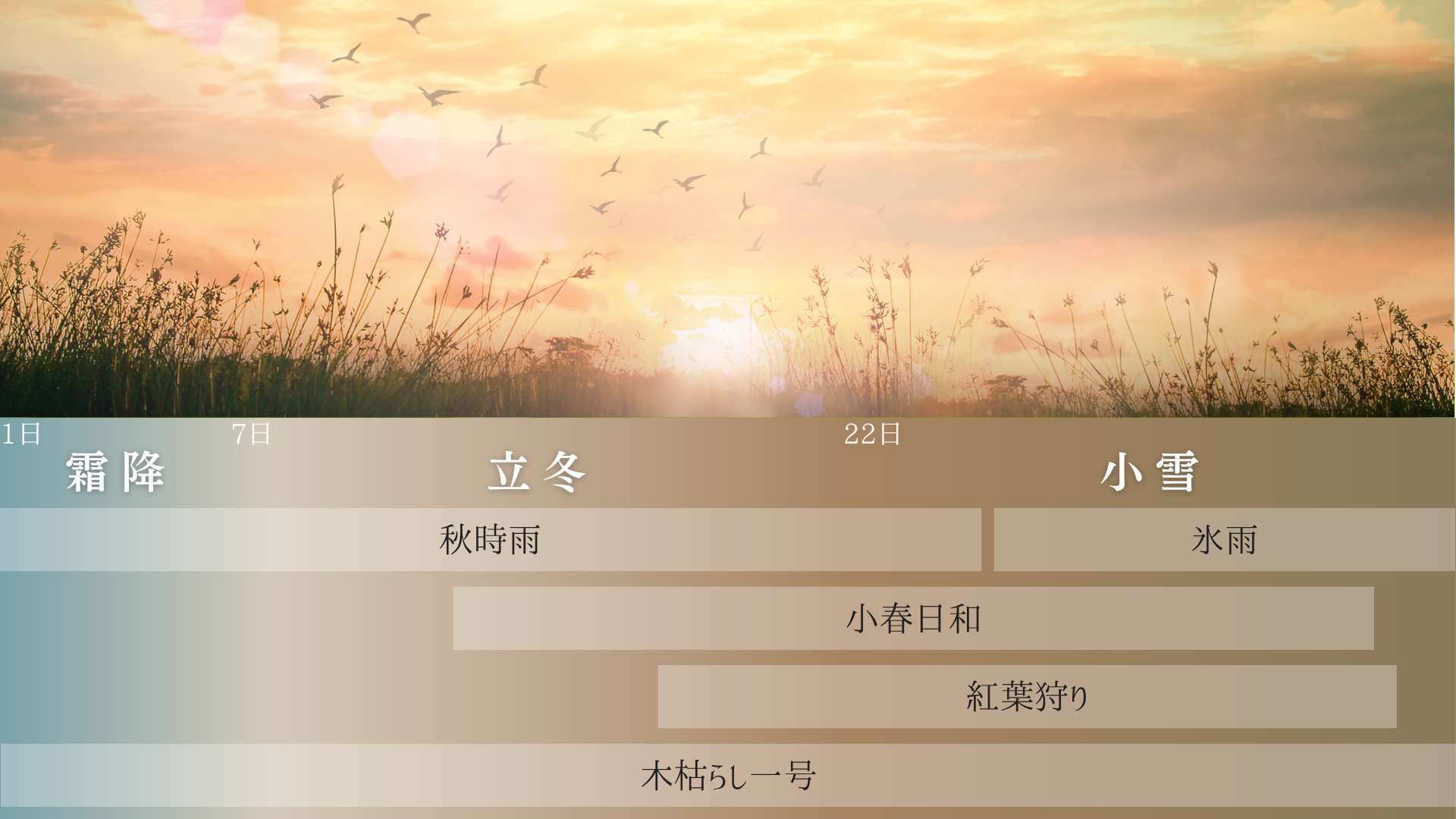

11月のこよみ

10月20日〜11月6日「秋土用」(雑節)

雑節のひとつ「土用」は、土公神(どくじん)という土を司る神様が支配する期間のこと。

立春・立夏・立秋・立冬の前の約18日間を指し、期間中は土を動かす作業(土いじり、地鎮祭、井戸掘りなど)を忌むことになっています。

とはいえ18日もの間ずっと作業ができないのは、さすがに実生活に差し障りが……ということで、土公神が地上を離れる日を設けて、その日に限っては作業をしてもOKとしました。それを「間日」と呼びます。

2025年の秋土用の間日は、10月21日・29日・31日、および11月2日です。

11月7日「立冬」(二十四節気)

「冬が立つ」——その名の通り、立冬を境に暦の上では冬の季節が始まります。

朝晩の冷え込みが身に沁み、日中の陽射しも弱まってくる頃。吐く息が白くなる朝や、早まる夕暮れに、冬の気配を感じるようになります。

山々では色づいた木々が最も美しい姿を見せ、紅葉は見頃を迎えています。華やかな秋の盛りを過ぎれば、やがて葉を落とす静かな冬がやってくる——季節の移ろいを実感する時期です。

11月22日「小雪」(二十四節気)

小雪とは「わずかながら雪が降り始める頃」を意味する言葉です。

まだ本格的な冬の寒さには至らないものの、年によっては北国から初雪の便りが届くようになります。日に日に弱まる陽射しと、朝の冷え込みの厳しさに、冬の気配が濃くなっていくのを感じる時期です。

この頃は、お歳暮の準備を始める目安の時期でもあります。一年の感謝を込めた贈り物を選びながら、年の瀬が近づいていることを実感するのも、小雪の頃ならではの過ごし方といえるでしょう。

11月の年中行事とイベント

11月2日「十三夜」

旧暦9月13日の夜を「十三夜」と呼びます。ひと月前の十五夜に対して「後の月(のちのつき)」、また収穫期を迎える栗をお供えすることから「栗名月」とも呼ばれる月です。

十五夜に次いで美しい月とされ、平安時代から宮中では宴を催すなど、古くから月を愛でる行事が行われてきました。興味深いのは、十五夜が中国(唐)から伝わった風習であるのに対し、十三夜は日本独自の風習という点です。

十五夜は曇りがちなことが多いのに対し、「十三夜に曇りなし」という言葉があるほど、晴天に恵まれることが多いとされています。

左側がわずかに欠けた趣ある月の姿を、冷たく澄んだ晩秋の夜空に探してみてはいかがでしょうか。完全な満月とは違う、少し控えめな美しさに出会えるはずです。

11月3日「文化の日」(国民の祝日)

文化の日は「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨とした国民の祝日です。

この日は1946年に日本国憲法が公布された日にあたり、日本国憲法が平和と文化を重視していることから「文化の日」として制定されました。

ちなみに憲法の施行は半年後の5月3日で、こちらは「憲法記念日」として親しまれています。

全国各地で芸術祭や文化イベントが開催され、文化勲章の授与式も行われます。秋晴れの穏やかな一日を、文化や芸術に触れて過ごすのにふさわしい祝日といえるでしょう。

11月5日「津波防災の日」

津波防災の日は、2011年の東日本大震災による甚大な津波被害を踏まえ、国民が津波対策について理解と関心を深めることを目的に制定されました。

11月5日という日付は、1854年(安政元年)に発生した安政南海地震に由来します。このとき紀州藩(現在の和歌山県)の実業家・濱口梧陵が、収穫したばかりの稲むらに火をつけて暗闇の中を照らし、村人を高台へ導いて大津波から多くの命を救いました。

この「稲むらの火」の逸話にちなんで、この日が選ばれたのです。

災害への備えは大切だと分かっていても、日常の中で意識し続けるのは難しいもの。

だからこそ、このような記念日をきっかけに改めて防災について考え、家族で話し合う時間を持つことが大切なのかもしれません。

アルファジャーナルでは防災に関する記事を多数公開中。すぐに始められるローリングストックのやり方や、マンションならではの防災対策・避難方法を解説など、普段のくらしの中から防災を意識できる記事を取りそろえています。

11月15日「七五三」(年中行事)

七五三は、7歳・5歳・3歳の子どもの成長を祝う伝統行事です。

晴れ着に身を包んだ子どもたちが、神社やお寺に「七五三詣で」として参拝し、無事にここまで育ったことへの感謝と、これからの健やかな成長を祈願します。千歳飴を手にした子どもたちの愛らしい姿は、秋の風物詩ともいえるでしょう。

もともとは関東地方を中心とした風習だったため、地域によっては簡素に行うところもあります。

特に関西では七五三よりも十三参り(数え年13歳で参拝する行事)を盛大に祝う傾向があるなど、地域ごとの習慣の違いも興味深いところです。

11月23日「勤労感謝の日」(国民の祝日)

11月23日は勤労感謝の日。1948年の祝日法で定められた国民の祝日ですが、もともとこの日は「新嘗祭(にいなめさい)」という重要な祭日でした。

新嘗祭は、その年に収穫された新穀や新酒を神々にお供えし、五穀の実りに感謝するとともに翌年の豊穣を祈願する宮中行事。いわば日本の収穫祭といえる伝統的な祭りです。

「食欲の秋」という言葉が示すように、11月は秋から初冬にかけて旬を迎える食材が豊富な時期。各地の新米も出揃い、食卓が最も豊かになる季節です。

大地の恵みと、それを育て収穫する人々の労働に感謝しながら、旬の味覚を楽しみたいものです。

アルファジャーナルからレシピに関する記事をピックアップ。手軽な時短レシピから、旬を楽しむレシピや行事食のレシピまで、幅広く紹介しています。

11月の自然を表す「ことば」

秋時雨│あきしぐれ

時雨(しぐれ)とは、晩秋から初冬にかけてパラパラと降る通り雨のこと。主に日本海側や山間部で見られる現象で、冬の季語として知られています。

頭に「秋」を付けた「秋時雨」は、晩秋の季語として扱われます。

冬型の気圧配置が多くなる頃、大陸から吹く冷たい季節風が、まだ暖かい日本海の上を通過する際に水蒸気を含んだ湿った風に変わります。この風が雲を作りながら日本海沿岸に近づくのが時雨の仕組みです。

雲が波状に流れてくるため、雨が降ったかと思えばやみ、時には日が差すこともあるなど、空模様は短時間でめまぐるしく変化します。晴れ間と雨が交互に訪れる独特の空の表情は、秋から冬へと移り変わる季節ならではの風情といえるでしょう。

木枯らし1号│こがらしいちごう

「木枯らし」とは、太平洋側の地域で晩秋から初冬にかけて吹く、北寄りの強い風のことです。その年最初に吹いた木枯らしを「木枯らし一号」として、気象庁が発表しています。

興味深いのは、この「木枯らし一号」が発表されるのは東京地方と近畿地方のみという点。しかも発表基準が両地域で微妙に異なっています。

| 東京地方 | 近畿地方 | |

|---|---|---|

| 時期 | 10月半ば〜11月末 | 霜降(10月下旬)〜冬至(12月下旬) |

| 気圧配置 | 西高東低の冬型、季節風が吹く | 西高東低の冬型 |

| 風向 | 西北西〜北 | 北より |

| 風速 | 最大風速8m以上 | 最大風速8m以上 |

共通するのは「冬型の気圧配置によって、冷たく強い北風が吹いた」という条件。つまり基準に違いはあっても、いずれも季節が冬へと移り変わったことを告げる風なのです。

木枯らしは、その名が示す通り木々の葉を散らし枯らすような、冬の厳しさを運んでくる風。この風が吹くと、街路樹の葉が舞い散り、冬の到来を肌で感じることになります。

小春日和│小春日和

晩秋から初冬にかけて訪れる、よく晴れた穏やかで暖かな日を「小春日和」と呼びます。

「小春」とは、もともと旧暦10月の異称。現在の暦では11月から12月上旬頃にあたります。この時期に訪れる、まるで春を思わせるような穏やかな晴天の日だけを、特別に「小春日和」と呼んでいるのです。

この暖かさに誘われて、梅や桜、ツツジなどが季節外れの花を咲かせることがあります。こうした花は「返り花」と呼ばれ、冬の季語として親しまれています。

冬を前にした束の間の春の訪れは、どこか儚くも心温まる風景です。

紅葉狩り│もみじがり

紅葉狩りは晩秋の季語。

野山の紅葉が最も美しく色づく11月は、まさに紅葉狩りに最適な季節です。

ところで「紅葉狩り」という言葉、いったい何を狩っているのだろう…と不思議に思ったことはありませんか?その由来は平安時代にまで遡ります。

当時、紅葉は山野に自生するものが一般的で、貴族の邸宅の庭に観賞用として植えられることは稀でした。つまり赤く色づいた紅葉を楽しむには、薬猟(くすりがり=薬草などを摘むこと)のように、わざわざ山野まで出かける必要があったのです。そこから転じて「紅葉狩り」と呼ぶようになったと考えられています。

庶民の秋のレジャーとして広く楽しまれるようになったのは、江戸時代の頃。紅葉の木の下でお弁当やお酒を広げて楽しむ、今と変わらぬ風景がすでにあったようです。

氷雨│ひさめ

氷雨は晩秋から初冬にかけて降る、身にしみるように冷たい雨のことです。ときには小さな氷の粒や霙(みぞれ)が混じることもあります。

冷たい雨が絶え間なく降り続く様子や、肌を刺すような冷たさから、厳しい寒さを表す言葉として用いられます。時雨(しぐれ)が降ったりやんだりする間欠的な雨であるのに対し、氷雨は長くしとしとと降り続く冷たい雨を指すのが特徴です。

また「ひさめ」という響きは、氷の冴えと雨の情景を同時に想起させ、季節の深まりとともに増す静けさや寂寥を、しっとりと伝える季語でもあります。

今月のアンケート

みんなの暮らし聞いてみました! \こんなとき、どうしてる?/

わざわざ聞かない。聞けないけど、ずっと気になっている日常生活のアレコレ…「そういえば、みんなどうしてる?」をリサーチしてお届けします!

今月のお題は「ソファ」

リビングに足を踏み入れたとき、真っ先に視界に飛び込んでくるソファ。それは単なる家具ではなく、家族が寄り添う団らんの舞台であり、ひとり静かに過ごす場所であり、暮らしの中心的存在です。

革の質感に惹かれる人もいれば、ファブリックの柔らかさを選ぶ人もいる。サイドテーブルひとつとっても、その選び方には住まい手の美学が表れています。座り心地、素材、フォルム——ソファを選ぶという行為は、実は自分らしい暮らし方を選ぶことなのかもしれません。

今回は、皆さんがどんな想いでソファを選び、どのように日々を共にしているのか、お伺いします。

回答期限:2025年11月25日(火)

アルファあなぶきStyleのサイトに移動します

先月の「音楽の愉しみ方」についての集計結果をみる

配信サービスのサブスクリプションが日常に溶け込み、SNSのタイムラインに音楽が流れ込んでくる時代。かつてCDショップで新譜を手に取っていた頃とは、音楽との出会い方も、その楽しみ方も、静かに、しかし確実に変わってきました。

街角では音楽フェスの告知ポスターが目に留まり、週末になれば各地で生の演奏が響き渡る。スピーカーから流れる音楽も、ライブハウスで体感する音圧も、イヤホンから漏れ聴こえる旋律も、それぞれが私たちの生活を彩る音楽体験となっています。

あなたは今、どんなふうに音楽と向き合っているでしょうか。

今回は、皆さんの音楽の愉しみ方について、その頻度やシーン、聴き方まで、音楽の愉しみ方についてお伺いしました。

アルファあなぶきStyleのサイトに移動します

次回の「くらしの歳時記」は12月・師走編。

いよいよ2025年も最後の月。お楽しみに!

暮らしのヒントをお得にゲットしませんか?

「アルファあなぶきStyle会員サービス」に無料登録すると、

- 住まいに関する最新情報

- 暮らしにまつわるコツ・アイデア を

あなたの興味にあわせてメールでお届けします。

会員限定のポイント制度では、登録するだけで毎月1万ポイントが自動で貯まり、

アンケート回答やモデルルーム見学の感想投稿でもポイントが加算されます。

貯まったポイントは、プレゼント応募や将来の住まい購入時の割引(最大50万円)にも使えてお得!

お得な住まい探し、今日から始めてみませんか?

その他の記事はこちらをCHECK

https://journal.anabuki-style.com/

編集・発行

<著作権・免責事項等>

【本紙について】

・メディアサイト「アルファジャーナル」に掲載された記事を印刷用に加工して作成しております。

・アルファジャーナルにはあなぶきグループ社員および外部ライターによって作成される記事を掲載しています。

【著作権について】

・アルファジャーナルが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売など二次利用することを固く禁じます。

・アルファジャーナルに登録される著作物に係わる著作権は特別の断りがない限り、穴吹興産株式会社に帰属します。

・「あなぶき興産」及び「α」(ロゴマーク)は、穴吹興産株式会社の登録商標です。

【免責事項】

・アルファジャーナルに公開された情報につきましては、穴吹興産株式会社およびあなぶきグループの公式見解ではないことをご理解ください。

・アルファジャーナルに掲載している内容は、記事公開時点のものです。記事の情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしも正確性・信頼性等を保証するものではありません。

・アルファジャーナルでご紹介している商品やサービスは、当社が管理していないものも含まれております。他社製品である場合、取り扱いを終了している場合や、商品の仕様が変わっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・アルファジャーナルにてご紹介しているリンクにつきましては、リンク先の情報の正確性を保証するものではありません。

・掲載された記事を参照した結果、またサービスの停止、欠陥及びそれらが原因となり発生した損失や損害について、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

・メディアサイトは予告なく、運営の終了・本サイトの削除が行われる場合があります。

・アルファジャーナルを通じて提供する情報について、いかなる保証も行うものではなく、またいかなる責任も負わないものとします。