奮発して買ったソファや、一目ぼれした素敵な柄のカーテン。

そんなアイテムを盛り込んで、気合を入れてコーディネートしたインテリアが完成したら、写真に撮ってSNSで自慢したくなりますね。でも意外と難しく、なんとなく撮影したのでは「思ったように撮れない」「自分の目で見ているのと、なんか違う…」になりがちなのがインテリア写真。

そこで今回は、雰囲気のある、おしゃれな写真を撮影するコツを紹介します。高価なカメラを持っていなくても大丈夫!撮影はスマホで手軽に。でもひと手間かけて「なんだかいい感じ」の写真を撮ってみましょう。

毎月ポイントが貯まる

お得な「アルファあなぶきStyle会員サービス」

「アルファあなぶきStyle会員サービス」の無料会員になると、

そんな住まい情報と一緒に毎月1万ポイントをお届け。

アンケート回答やモデルルーム見学の感想投稿でもさらにポイントが加算されます。

貯まったポイントは、「毎月のプレゼント応募」や「将来の住まい購入時の割引(最大50万円)」に使えます。

「いい感じ」のインテリア写真を撮るための3つの原則

人気のカメラアプリを使ったり、編集アプリでフィルターをかけたり補正したり。

スマホで写真を撮る楽しみのひとつですね。でも「いい感じ」のインテリア写真を撮影するためには、それより先に押さえておくポイントがあります。「基本の基」ともいうべきテクニックを3つ紹介します。

1.水平・垂直を意識する

もっとも重要なことは、壁や柱、ドアなどの縦線の垂直を、壁と天井の取合部や床面などの横線の水平を意識することです。これが傾いていると雑な印象の写真に。

(左)水平・垂直を意識して撮影 /(右)傾いていると不安定な印象に

これではせっかくの素敵なインテリアもだいなしですね。構図を決めるためのグリッド(後述)を手がかりにするか、水準器を表示できる機能がある場合はそれを使って水平・垂直を合わせましょう。

撮影後に気付いた場合は、傾きを補正できるアプリを使って整えます。

2.主題(テーマ)をはっきりさせる

スマートフォンのカメラは、被写界深度が深い写真が撮影できるという特徴があります。

被写界深度とは「ピントが合っているように見える被写体の距離の範囲」のこと。 手前の対象物(例えば花や昆虫など)だけにピントが合っていて、背景がボケた写真を見たことがあると思いますが、あれは被写界深度が浅い=ピントが合っているように見える被写体の距離の範囲が狭い写真です。

(左)被写界深度が浅い場合(イメージ) /(右)ピントの合う範囲

これとは逆に、スマートフォンで撮影できる被写界深度が深い写真は、ピントを合わせた対象物の手前も奥も、両方にピントの合ったものになります。

(左)被写界深度が深い場合(イメージ) /(右)ピントの合う範囲

対象物だけでなく背景までくっきりと撮影できるので、インテリアを見せたい写真撮影にはピッタリです。しかし一方で、なにもかもがハッキリ見えてしまうことにより、メインになるものがぼやけてしまったり、画面の中が情報過多になって「うるさく」感じられることも。

回避するためには、ソファやフロアランプなどの、メインになるものにしっかりピントを合わせて撮影することを意識すると良いでしょう。なにを撮影して見せたいのか、主題をはっきりさせることがポイントです。

3.部屋を片付ける

前項とも関連しますが、目を引くポイントがたくさん散らばった写真は「うるさく」感じられ、せっかくのインテリアの魅力が伝わりにくくなります。ですから、メインにするものを決めたらその周辺の物を片付けて、物理的に写るものを減らすようにしましょう。

(左)背後の壁紙・キッズスペースのおもちゃなど、情報が過剰で視線がバラけがちに

(右)おなじ棚を逆側から撮影。まだ情報量は多いが、同系色になったことで「うるさい」感じは少なく

インテリア雑誌などで、無造作に小物を配置した、生活感がありながらもおしゃれな写真を見ることがありますが、あれも計算し尽くした場所に置いたもの。小物もあわせて撮影したいのなら、何度か撮影しながらしっくりくる配置にするなど、スタイリングにも気を配ってみてください。

インテリア写真は「ありのままの生活空間」を見せるものではありません。家具やインテリア雑貨をスタイリングして、お部屋をベストな空間に創り上げて撮影するものです。

小ワザを駆使してさらに魅力的な写真に

3つの原則をおさえて撮影するだけで、ある程度は狙い通りの写真が撮れたのではないかと思います。さらにもうひと手間加えて、SNSで「いいね」がたくさんもらえるような写真にしてみましょう。

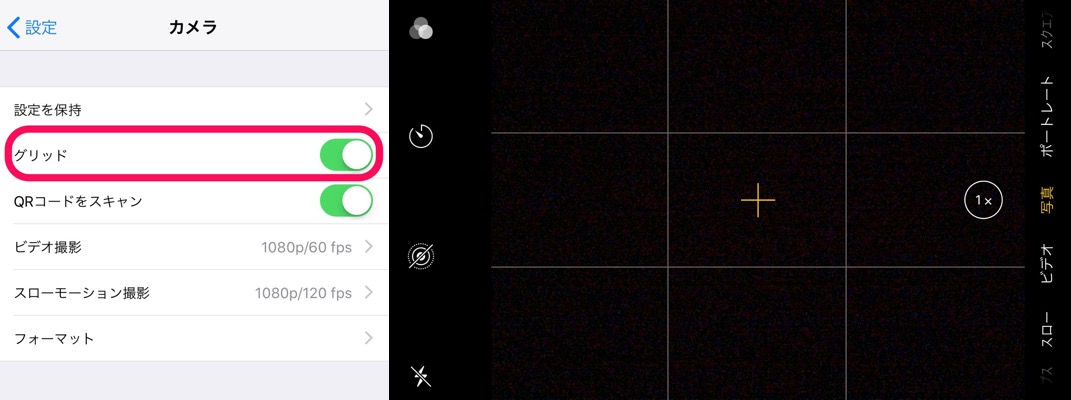

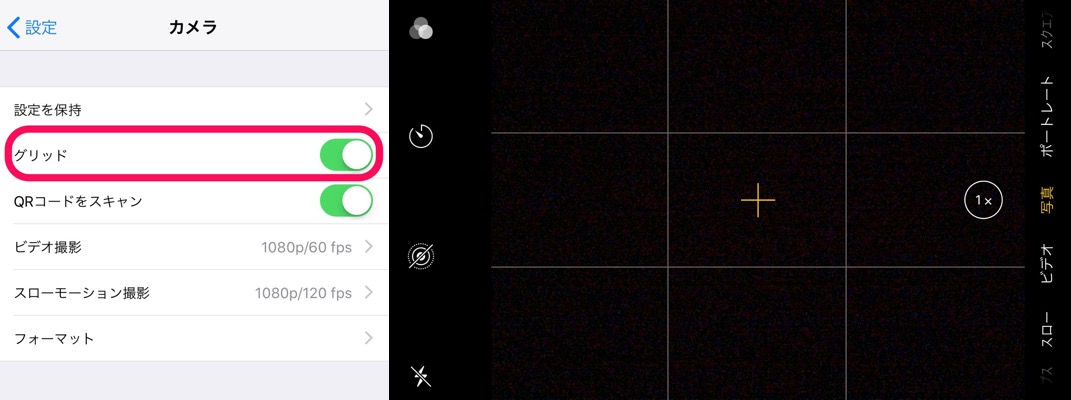

グリッドを表示して構図を整える

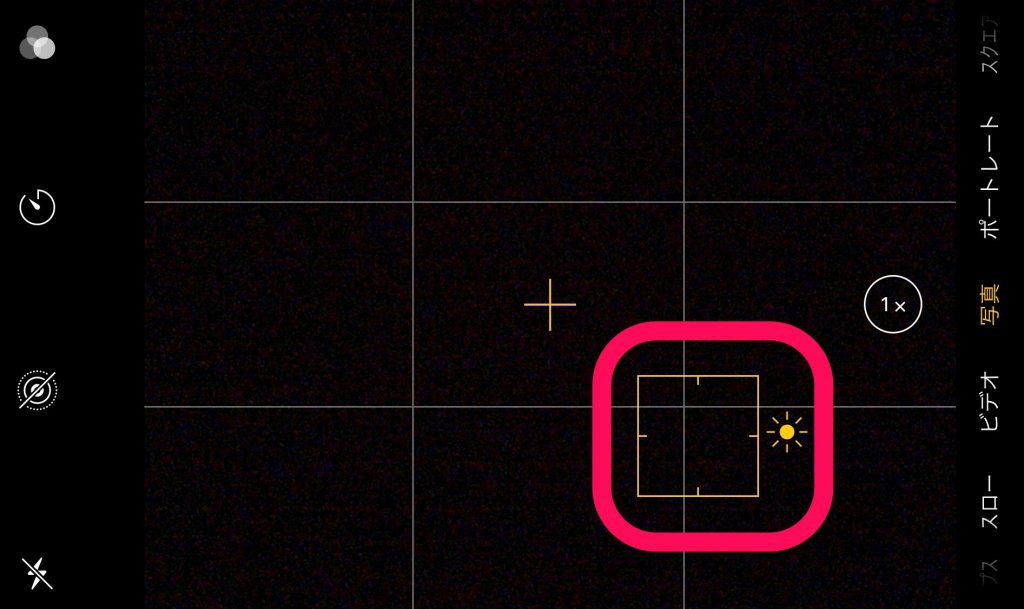

垂直・水平を整える項でも少し触れましたが、画面上にグリッド線を表示させておくのをお忘れなく。

それに、常に3分割法がベストな構図というわけではないので、「構図を整えやすくするもの」「でもあると便利」程度に思っていれば大丈夫です。

撮影はなるべく昼間、太陽光で

照明を付けていても、室内は思ったよりも暗いもの。また照明器具の配置によっては、家具や小物が不要な影を作り出すこともあるので、撮影はなるべく昼間に、太陽光で行うのがベター。

最近のスマートフォンのカメラは暗所撮影に強くなったと言われますが、一般的なデジタルカメラに比べればまだまだです。ピンボケしたように輪郭が甘くなったり、ザラザラとしたノイズがのったりして、きれいとは言いがたい写真になってしまいがち。また照明の色によっては家具や雑貨の色が違って写ってしまうので、あえてそんな風に撮りたい時以外は、やはりお天気の良い昼間に撮影するのが良さそうです。

しっかりピントが合わずに輪郭が甘くなる・ノイズがのるなど、光量が足りない状態で撮影すると、見栄えがしない写真に

フラッシュ機能は、光が届く距離がせいぜい数メートル程度(機種によって差があります)であることから、インテリア写真には向きません。構造上、部分的にしか明るくならず、中央付近だけに強すぎる光が当たって白飛びする・色が変わってしまうので、そもそもスマホでの撮影ではフラッシュ機能は極力使わないのがベターでしょう。

明るさを変えてみる

基本的には何も触らずオートで撮影すれば、それなりにキレイな写真ができあがるスマートフォンのカメラ。でも状況によっては「肝心な部分が暗くてよく見えない」、逆に「光が当たりすぎて白くなってしまっている」ということも。

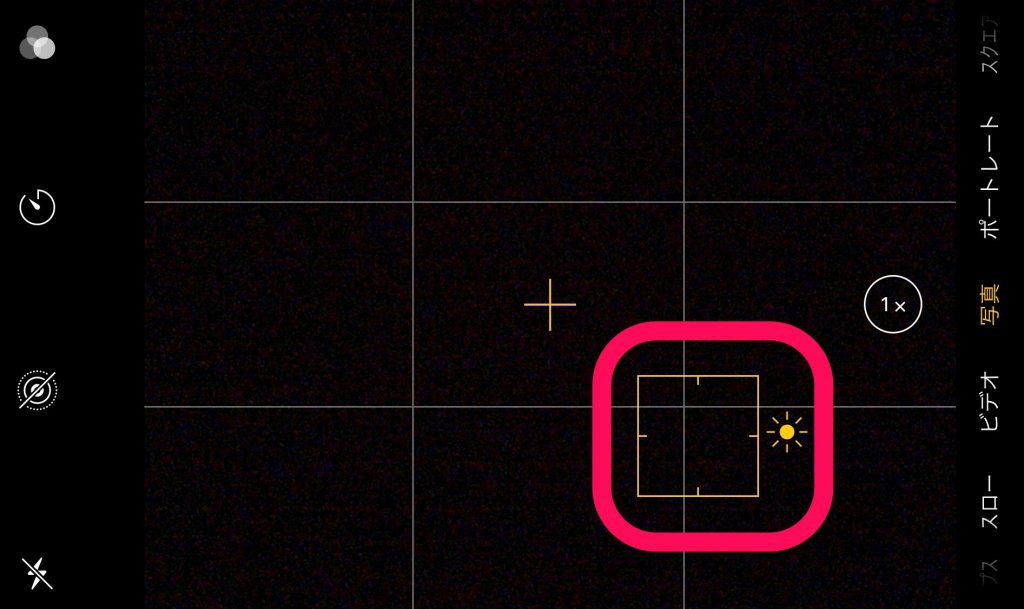

そんなときに出番なのが、露出補正機能。

iPhoneの露出調整機能。右の太陽マークを上下にスライドさせて調整します。

カメラに光を取り込むことや、その光量のことを「露出」といいますが、それを手動で調整してあげるのです。ほんの少し露出を上げることで、見違える仕上がりに。

適正な露出にこだわらず、あえて上げてみる・下げてみることで、同じものを撮影しても印象が変わってきます。スライダーを上げ下げして、自分のねらった表現になるよう調整してみてください。

自動で露出調整された状態

ほんの少し露出調整のスライダーを上げた状態

光の向きにこだわってみる

明るさにこだわるのなら、光の射す向きにもこだわってみましょう。写真撮影における光の当たり方は「順光」「サイド光」「逆光」の大きく3つに分けられ、それぞれ仕上がりのイメージも変わります。

| 順光 |   | 被写体に対して正面から光が当たっている状態 室内においては、窓に背を向けて撮影する状態 |

| サイド光 |   | 被写体に対して横から光が当たっている状態 室内においては、窓に対してカメラを垂直方向に向けて撮影する状態 |

| 逆光 |   | 被写体の後ろから光が当たっている状態 室内においては、窓に向かって撮影する状態 |

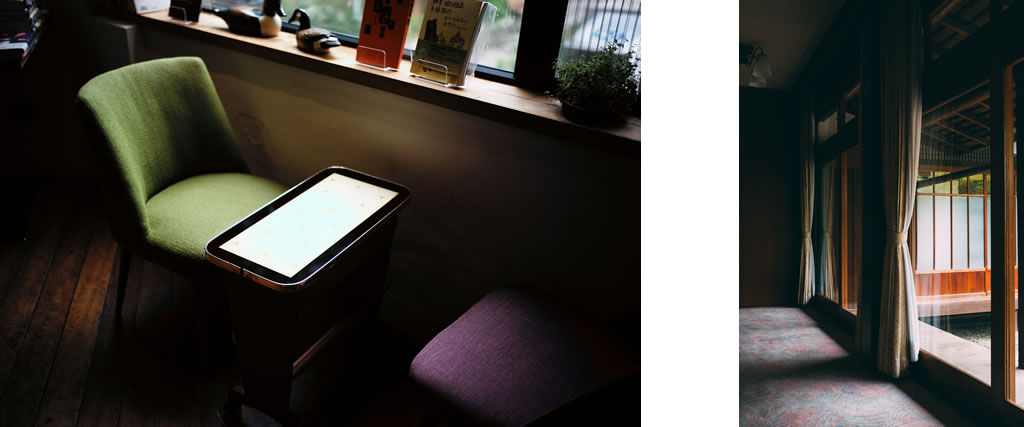

部屋全体を撮る場合、光の向きにこだわることは難しいと思いますが、「カーテンをドラマティックに見せるために、サイド光で陰翳をつけてみる」「逆光で室内をあえて暗く撮影して、物憂げな雰囲気を出してみる」など、撮りたいイメージによって使い分けることはできます。

横からの光は影を作るので、立体感や余韻がうまれます

あえて逆光で撮影して、アンニュイな雰囲気を出してみても素敵です。またレースカーテンの柄を際立たせる効果も

ただ注意したいのが、南向きの部屋など、強い光が窓から入ってくる室内で撮影する時。そのまま撮影すると窓の外に露出が合ってしまい、肝心のインテリアが見えないほど暗く写ることがあります。そんな時は、

- 室内の暗い部分にピントを合わせる(露出がその部分で自動調整されます)

- ピントを別の部分に合わせたい場合は、露出調整のスライダーを上げて(=露出を上げて)明るく調整する

のどちらかを試してみてください。

この場合、明るい窓の外は白く飛んでしまいます。外の眺望も一緒に撮影したいのであれば、カメラのHDR(ハイダイナミックレンジ合成)機能を使ってみましょう。

(左)手前のオリーブにピントを合わせると背景が白飛び状態に(中)背景が写るように露出を下げるとオリーブが暗く(右)HDRモードで撮影すると、両方が適正な明るさに

HDRとは、露出の異なる複数の写真を撮影・合成し、1枚の写真に仕上げる機能。見た目に近い状態に撮影できますが、光の加減によっては、なんだかわざとらしい色になることもあります。

スマートフォンのカメラを使った撮影には限界があります。無理にプロの写真を真似るのではなく、「できないことはできない」と割り切って、スマートフォンならではの撮り方・表現方法を追求するほうが、より素敵な写真が撮影できると思います。

さまざまな構図・アングルを試してみる

インテリア雑誌などで見かけるプロが撮影した写真は、画角といって写る範囲が広い「広角レンズ」が使われています。スマートフォンのカメラのレンズも同じ広角レンズですが、撮影で使われているものほど超広角域のものではありません。そのため切り取れる範囲が狭く、それが「自分の目で見ているのと、なんか違う…」の原因のひとつにもなっています。

それをカバーするには、広角のコンバージョンレンズ(外付けのレンズ)を購入して取り付けるのもひとつの手です。でもそれより先に試すべきは、縦構図・横構図、目線の高さ(アイレベル)を変えてみるなど、ひとつの被写体に対して複数のアプローチをすること。

撮りたいイメージを思い浮かべて、それに沿った構図を意識することも大切ですが、さまざまに変えて撮影してみると、思わぬ「ハマる」構図が発見できたりするものです。

同じソファを高さを変えて撮影。画像から受ける印象が変わるのが分かります

写真の仕上がりをイメージする

ここでようやく編集のお話です。

撮った写真をSNSでシェアするとき、撮影したものをそのまま使うことは少ないと思います。必ず色味を補正したり、おしゃれに見えるフィルターをかけたりしますよね? したがって、撮影するときは「どんな編集をしたいか」を念頭に置いて、アングルや明るさ(露出)を決めるとワンランク上の仕上がりに。

ただしこれはかなり上級編の話で、撮影時に編集やその仕上がりのことまで計算するのはなかなか難しいと思います。そこで撮影や編集に慣れるまでは「やや暗め」の写真を撮るようにしましょう。

というのも、黒つぶれ(露出アンダー)は単に暗くなっているだけなので、あとから明るく補正することができますが、白飛び(露出オーバー)は明るすぎて情報が何も記録されていない状態のため、本当に何もできないからです。後から編集する余地を残すため、迷ったら白飛びしない、やや暗めの写真も撮影しておくようにしましょう。

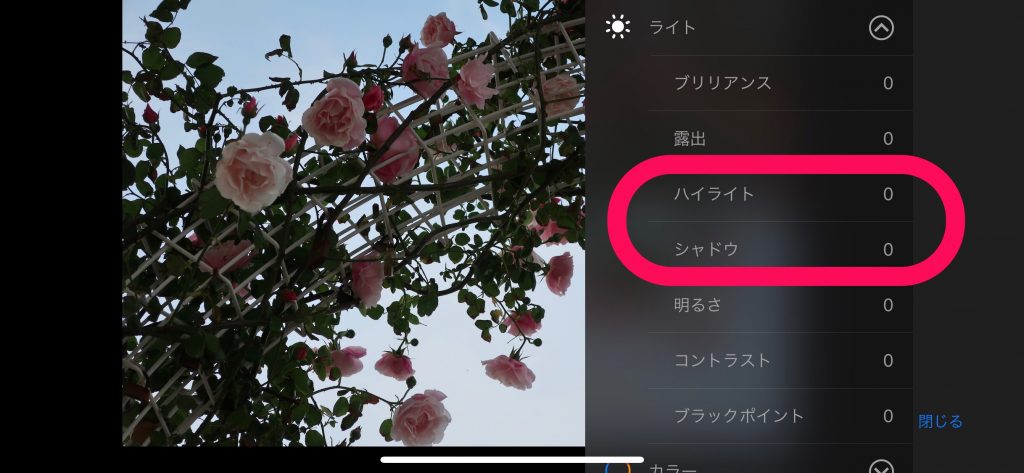

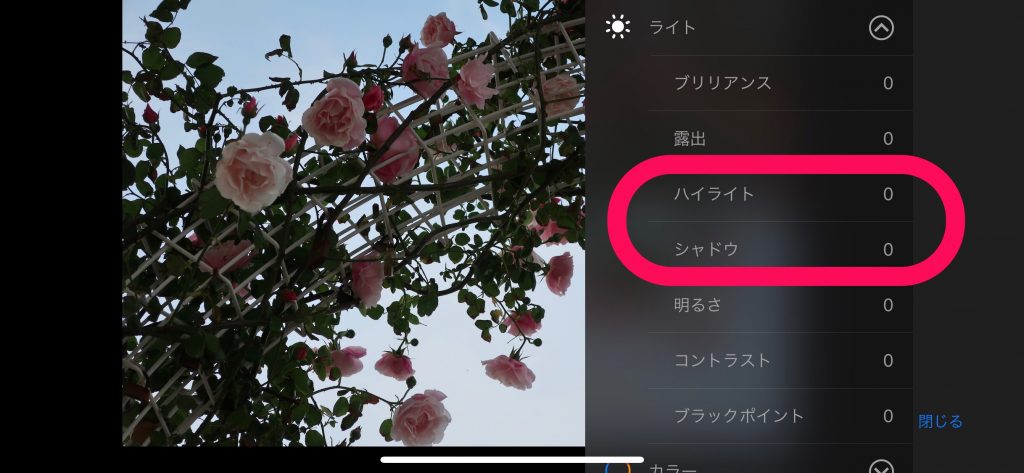

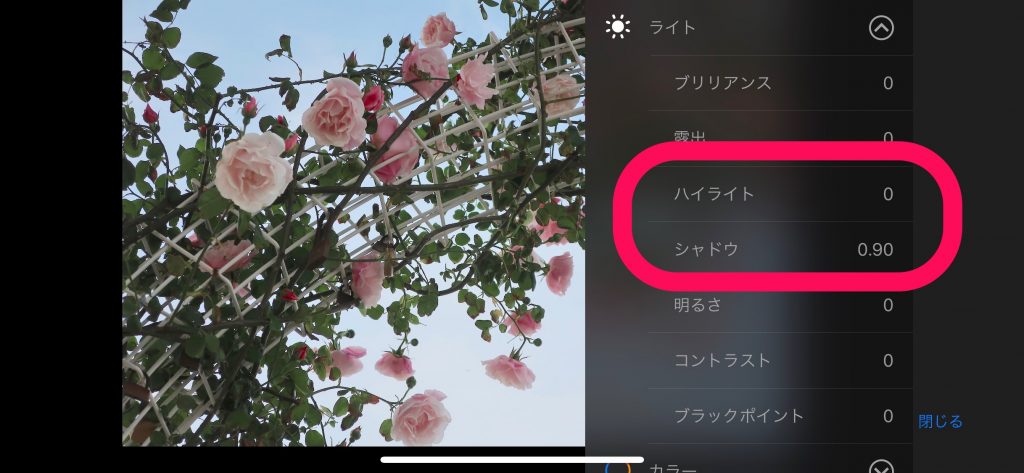

ちなみに「やや暗めの写真」は、編集アプリの「ハイライト」と「シャドウ」を調整する項目で調整します。ハイライトはマイナスに、シャドウはプラスにそれぞれ補正すると、明るすぎたり暗すぎる部分に写っているものの輪郭が浮かび上がってきますよ。

この露出アンダー気味の写真を補正します

今回はシャドウのみを補正。元画像に比べてスッキリしました

ただしハイライトは下げすぎると全体が暗く、シャドウは上げすぎるとノイズがのってきてしまうので、やり過ぎは厳禁。ほどほどの良い加減を見つけてみてください。

さいごに

基本的なテクニックをおさえておくだけで、スマホでも雰囲気のあるおしゃれな写真を撮影することは充分可能です。

ただし最終的に大事なのは「被写体に対する愛」。自慢のインテリアをどうきれいに見せるか、雰囲気をそのまま撮影するか。それをじっくり考えて、実現するためのものが、今回紹介したテクニックです。ぜひチャレンジしてみてくださいね!

暮らしのヒントをお得にゲットしませんか?

「アルファあなぶきStyle会員サービス」に無料登録すると、

- 住まいに関する最新情報

- 暮らしにまつわるコツ・アイデア を

あなたの興味にあわせてメールでお届けします。

会員限定のポイント制度では、登録するだけで毎月1万ポイントが自動で貯まり、

アンケート回答やモデルルーム見学の感想投稿でもポイントが加算されます。

貯まったポイントは、プレゼント応募や将来の住まい購入時の割引(最大50万円)にも使えてお得!

お得な住まい探し、今日から始めてみませんか?

その他の記事はこちらをCHECK

https://journal.anabuki-style.com/

編集・発行

<著作権・免責事項等>

【本紙について】

・メディアサイト「アルファジャーナル」に掲載された記事を印刷用に加工して作成しております。

・アルファジャーナルにはあなぶきグループ社員および外部ライターによって作成される記事を掲載しています。

【著作権について】

・アルファジャーナルが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売など二次利用することを固く禁じます。

・アルファジャーナルに登録される著作物に係わる著作権は特別の断りがない限り、穴吹興産株式会社に帰属します。

・「あなぶき興産」及び「α」(ロゴマーク)は、穴吹興産株式会社の登録商標です。

【免責事項】

・アルファジャーナルに公開された情報につきましては、穴吹興産株式会社およびあなぶきグループの公式見解ではないことをご理解ください。

・アルファジャーナルに掲載している内容は、記事公開時点のものです。記事の情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしも正確性・信頼性等を保証するものではありません。

・アルファジャーナルでご紹介している商品やサービスは、当社が管理していないものも含まれております。他社製品である場合、取り扱いを終了している場合や、商品の仕様が変わっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・アルファジャーナルにてご紹介しているリンクにつきましては、リンク先の情報の正確性を保証するものではありません。

・掲載された記事を参照した結果、またサービスの停止、欠陥及びそれらが原因となり発生した損失や損害について、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

・メディアサイトは予告なく、運営の終了・本サイトの削除が行われる場合があります。

・アルファジャーナルを通じて提供する情報について、いかなる保証も行うものではなく、またいかなる責任も負わないものとします。