皆さんは「住宅性能表示制度」というものがあるのをご存知でしょうか?マイホームの購入を考えた事のある方は、聞いたことがあるかもしれません。

この住宅性能表示制度は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき平成12年10月にスタートした制度です。それまで、住宅は一般の工業製品のように性能・仕様の明示、JIS規格などがなく、購入者にとっては住宅の状態を的確に評価することができませんでした。この制度は、国に登録された第三者機関が共通の表示基準で評価して住宅性能を評価書として表示し、住宅購入者に正確な情報を伝えることを可能にしました。

住宅性能表示制度は、新築住宅と中古住宅のどちらでも評価することができます。中古住宅の場合は「既存住宅性能表示制度」を利用することになりますので、今回は新築住宅を中心に解説いたします。

この住宅性能表示制度を取得している物件だと、安心して検討することもできますし、メリットを享受できる場合もあります。

これからマイホーム購入を考えている方は、住宅性能評価制度を理解し、住宅検討にぜひお役立てください。

会員限定でポイントが貯まる

「アルファあなぶきStyle会員サービス」

アルファあなぶきStyle会員サービスは、会員限定で条件に合うマンション情報や、暮らしに役立つ記事をお届けします。

さらに、登録するだけで1万ポイント(1pt=1円)がすぐにもらえ、以後も毎月自動で1万ポイントを付与。

貯めたポイントはマンション購入時に最大50万円の割引として使えます。

「まだ検討中…」という段階でも、お得を先に積み立てておけるサービスです。

住宅性能表示制度で評価される10分野

住宅性能表示制度には、設計時に評価される「設計住宅性能評価書」と建設工事完了時に評価される「建設住宅性能評価書」があります。どちらも評価項目は同じで、項目毎に評価される等級数が決まっています。

評価書は10分野32項目で評価されるのですが、必須項目と任意項目があります。必須項目は4分野9項目あり、住宅購入者等の関心が高い項目、建設後では調査しにくい項目が対象となっています。

では具体的にみていきましょう。

1.構造の安定【必須】

地震、暴風、積雪に対する強さなど

等級が高いほど地震などに対して強いことを示します。

2.火災時の安全

火災時に安全に避難できる対策がされているか、耐火性能など

火災が発生した時の避難のしやすさ、延焼のしにくさ、火災報知機の設置状況などを評価します。

3.劣化の軽減【必須】

構造躯体等の劣化の進行を遅らせるための対策など

基礎部分や柱などの構造躯体について劣化の進行を遅らせるためにどの程度の対策がされているかを示します。

4.維持管理・更新への配慮【必須】

給排水の清掃、点検及び補修のし易さ、共同住宅において間取り変更のし易さなど

等級が高いほど配管の清掃や補修がしやすいことを示します。

5.温熱環境【必須】

外壁、窓等の省エネルギー対策・エネルギー消費量など

冷暖房を効率的に行うための外壁や窓の断熱がどの程度されているかを示します。

6.空気環境

ホルムアルデヒド対策、換気対策など

シックハウスの対策がどの程度されているか、換気設備が整えられているかを示します。

7.光、視環境

居室開口部の床面積に対する割合、方位毎の比率の大きさ

東西南北及び上方の5方向について、どの程度の窓が設けられているかを示します。

8.音環境

床の重量床衝撃音・軽量床衝撃音、壁、窓の遮音性など

上下左右の住戸への音について、伝わりにくさを評価します。

9.高齢者等への配慮

専用部分、共用部分等におけるバリアフリー性能など

段差をなくしたり、階段の勾配を緩くするなど、高齢者・障害者へどの程度、配慮されているかを示します。

10.防犯

外部からの侵入を防止するための対策など

ドアや窓について侵入防止対策がどの程度されているかを示します。

住宅性能評価に関する考え方

住宅性能評価書は、いわば住宅の通知表のようなものです。前項で述べたように必須項目と任意項目に分かれている関係上、物件によっては評価されていない場合もあるため、複数物件を必ずしも比較できるとは限りません。

また等級についても、低いからといって性能が悪いということではありません。

例えば、地震などが起きたときの倒壊のしにくさや損害の受けにくさを評価する耐震等級ですが、等級が高いほど地震などに対して強いことを意味しているものの、等級1でも大地震(震度7相当)が起きても倒れてしまうことはまずないとされています。

総じて、等級がどうであれ住宅性能評価を受けていれば安心といえるでしょう。

住宅性能評価を受けている物件のメリットとは?

住宅性能評価を受けている物件には様々なメリットがあります。

住宅性能に関するトラブルに対応してもらえる

建設住宅性能評価書が交付された住宅で住宅性能に係るトラブルが発生した場合、一定額(1件あたり1万円)の申請手数料を支払うことにより、国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関」に紛争処理を申請することができます。万が一の場合にも、専門家が対応してもらえるので、円滑で迅速な紛争処理に繋がります。

【フラット35】Sを利用する場合の判断基準となる

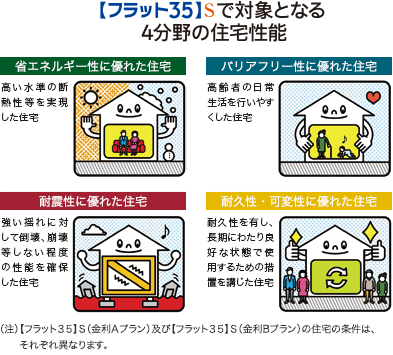

マイホームを住宅ローンで購入しようとお考えの方は、住宅性能評価を取得していると【フラット35】Sが利用できる場合があります。この【フラット35】Sとは、通常の金利よりも一定期間(5年間もしくは10年間)の金利優遇を受けることができる商品です。省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性のいずれか1つ以上の基準を満たすと利用が可能です。

ただし【フラット35】Sを利用するためには、対象物件が適合証明書を取得している必要がありますので注意が必要です。

※住宅性能評価書を取得しなくても所定の物件検査に合格すれば利用可能。詳しくは、【フラット35】のサイトをご確認ください。

地震保険が優遇される

品確法に基づく住宅性能評価書(新築及び中古)を取得すると、地震保険料の割引を受けることができます。具体的には、評価された耐震性能の等級に応じて以下の割引を受けることができます。

耐震等級割引(構造躯体の倒壊等防止)

- 耐震等級3・・・割引率50%

- 耐震等級2・・・割引率30%

- 耐震等級1・・・割引率10%

- 免震建築物割引・・・割引率50%

基準を満たす場合は、住宅取得等資金贈与の非課税額が増額される

取得した住宅性能評価の等級が「住宅取得等資金贈与の非課税制度」にある「省エネ等住宅」に該当する場合には、非課税枠が増額されます。

建設住宅性能評価書の写しを贈与税の申告書に添付することで証明書とすることが可能です。

住宅取得等資金贈与の非課税制度における『省エネ等住宅』

次の1~3のいずれかの条件を満たした場合、「省エネ等住宅」に該当し、非課税限度額が1,000万円となります。

- 新築住宅の場合

断熱等性能等級5以上(ただし結露の発生を防止する対策に関する基準を除く)、かつ 一次エネルギー消費量等級6以上

※令和5年末までに建築確認を受けた住宅、または令和6年6月30日までに建築された住宅は

「断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上」

既存住宅、増改築の場合

断熱等性能等級4以上、または一次エネルギー消費量等級4以上 - 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または免震建築物

- 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

詳しくはこちらで解説しています。

※2025年4月時点の税制度による基準です

住宅取得等資金贈与の確定申告に必要な書類はこちらで詳しく解説しています。

売却の際に有利になることも

住宅性能評価書を取得していると売却の際に、安心して物件を選んでもらえる可能性が高まります。そのため、中古で売却する際の査定にも有利になる場合があります。しかし、住宅性能評価書がされた物件を中古で取得した者は3-1で紹介した「指定住宅紛争処理機関」の利用はできなくなります。

まとめ

ここまで住宅性能表示制度について解説いたしました。住宅性能評価を取得しているということは、役所の検査だけでなく、国土交通大臣が指定する第三者機関がチェックに入ります。検査回数も多く様々な検査員の目に触れるため、安全性に保障があると言えます。

マイホームは長くお住まいになるものですし、高価な買い物です。検討の際には、住宅性能評価がされているかどうかも判断基準にしてみても良いかもしれませんね。

気になる住まい探し、一歩進めませんか?

「アルファあなぶきStyle会員サービス」に登録すると、

- 登録時に1万ポイント

- その後も毎月1万ポイント を進呈します。(1pt=1円)

貯まったポイントはマンション購入時に最大50万円の割引としてご利用いただけます。

会員限定で条件に合ったマンション情報や、

暮らしに役立つコラムもお届けしています。

「まだ検討中…」という段階でも、

今のうちに始めて、将来の選択肢を広げませんか?

その他の記事はこちらをCHECK

https://journal.anabuki-style.com/

編集・発行

<著作権・免責事項等>

【本紙について】

・メディアサイト「アルファジャーナル」に掲載された記事を印刷用に加工して作成しております。

・アルファジャーナルにはあなぶきグループ社員および外部ライターによって作成される記事を掲載しています。

【著作権について】

・アルファジャーナルが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売など二次利用することを固く禁じます。

・アルファジャーナルに登録される著作物に係わる著作権は特別の断りがない限り、穴吹興産株式会社に帰属します。

・「あなぶき興産」及び「α」(ロゴマーク)は、穴吹興産株式会社の登録商標です。

【免責事項】

・アルファジャーナルに公開された情報につきましては、穴吹興産株式会社およびあなぶきグループの公式見解ではないことをご理解ください。

・アルファジャーナルに掲載している内容は、記事公開時点のものです。記事の情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしも正確性・信頼性等を保証するものではありません。

・アルファジャーナルでご紹介している商品やサービスは、当社が管理していないものも含まれております。他社製品である場合、取り扱いを終了している場合や、商品の仕様が変わっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・アルファジャーナルにてご紹介しているリンクにつきましては、リンク先の情報の正確性を保証するものではありません。

・掲載された記事を参照した結果、またサービスの停止、欠陥及びそれらが原因となり発生した損失や損害について、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

・メディアサイトは予告なく、運営の終了・本サイトの削除が行われる場合があります。

・アルファジャーナルを通じて提供する情報について、いかなる保証も行うものではなく、またいかなる責任も負わないものとします。