地震の多い日本、それでも安心できるマンションの条件とは何でしょうか?

それを判断する一つに「耐震基準」があります。

耐震基準とは、地震に耐える建物を建築するための構造の基準です。

建築基準法により制定され、1950(昭和25)年に導入されました。

日本で初めて導入された耐震基準は旧耐震基準と呼ばれ、『10年に一度程度発生することを想定した震度5程度の中規模地震に際し、倒壊あるいは崩壊しない』ことを基準として定められました。

日本の建築にこのような基準が設けられた背景には、国内の地震発生率の高さがあります。

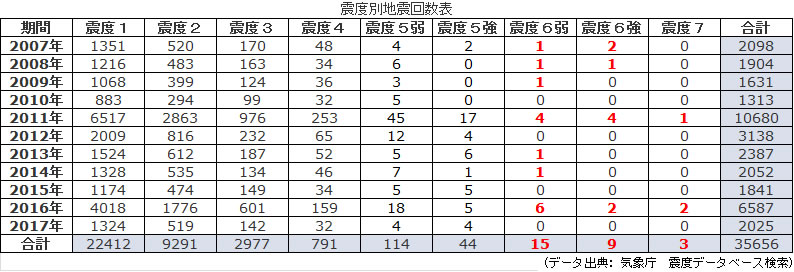

下記表は2007年~2017年の日本における震度別地震回数表です。地震大国とも言われる日本では、大規模地震といわれる震度6以上の地震が、震度6弱=15回、震度6強=9回、震度7=3回と11年間で27回も起こっているのです。

※データ出典:気象庁 震度データベース検索

検索条件:2007/01/01 00:00 ~ 2017/12/31 23:59/震度1以上/全国の年別・震度別地震回数表

今日に至るまでに耐震基準はいくつかの改正(見直し)が行われています。

1981(昭和56)年には、「震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7に達する程度の大規模地震でも倒壊は免れる」という、より優れた耐震構造を定めた新耐震基準が制定されました。

新耐震基準の導入は、1995(平成7)年に発生した阪神・淡路大震災による建物倒壊の被害を抑えることに繋がっています。

過去に何度も大きな地震被害を受けた日本だからこそ、安心できる暮らしの実現には耐震基準への理解が欠かせません。特にこれから住むマンションを探す際は間取りや設備だけでなく、耐震性においても安心できるマンションを見極めたいですね。

気になるマンションが「どう安心できるのか?」を知るためにも耐震基準の理解を深め、長く暮らせるマンションを考えてみましょう。

会員限定でポイントが貯まる

「アルファあなぶきStyle会員サービス」

アルファあなぶきStyle会員サービスは、会員限定で条件に合うマンション情報や、暮らしに役立つ記事をお届けします。

さらに、登録するだけで1万ポイント(1pt=1円)がすぐにもらえ、以後も毎月自動で1万ポイントを付与。

貯めたポイントはマンション購入時に最大50万円の割引として使えます。

「まだ検討中…」という段階でも、お得を先に積み立てておけるサービスです。

1.新築マンションは耐震性にすぐれている

誤解しないでいただきたいのですが、古いマンションが耐震性に問題があるということではありません。

後ほどご説明しますが、「旧耐震基準」の時代に施工されたマンションでも、耐震基準の変更を見越したうえで設計されたものや、そもそも基準より高いレベルで設計された物件もあるからです。

そういった意味では新築・中古というカテゴリーで安心の有無を決めつけることはできません。

ここで注目していただきたいのは、耐震基準は制定以降も改正が行なわれている点です。耐震基準の改正は大きな地震被害が発生する度に行なわれてきました。つまり、新しいマンションほど改正された最新の耐震基準に則って建築された可能性が高く、結果として安心できる可能性も高いといえます。

次に、耐震基準がどのような経緯で改正されてきたのか見ていきます。

1-1.主な改正経緯

1950(昭和25)年に耐震基準が導入され、全国の建物に耐震設計が義務付けられました。

その後、耐震基準が改正されるにはどのような経緯があったのでしょうか。

耐震基準の主な改正を下記表でご確認ください。

| 導入/改正年 | 耐震基準の新旧 | 改正のきっかけになった被害 | 改正内容 |

| 1950年 (昭和25年) | 旧 | - | - |

| 1971年 (昭和46年) | 旧 | 十勝沖地震(1968年) | ・「マンション鉄筋コンクリートの柱の帯筋の基準強化」という項目を改定 ・建物を支える柱の構造基準を見直し、耐震性を向上 |

| 1981年 (昭和56年) | 新 | 宮城県沖地震(1978年) | ・従来の耐震設計の方法を大幅に見直し ・本改定より前の耐震基準を「旧耐震基準」、本改定以降の耐震基準を「新耐震基準」と区別 |

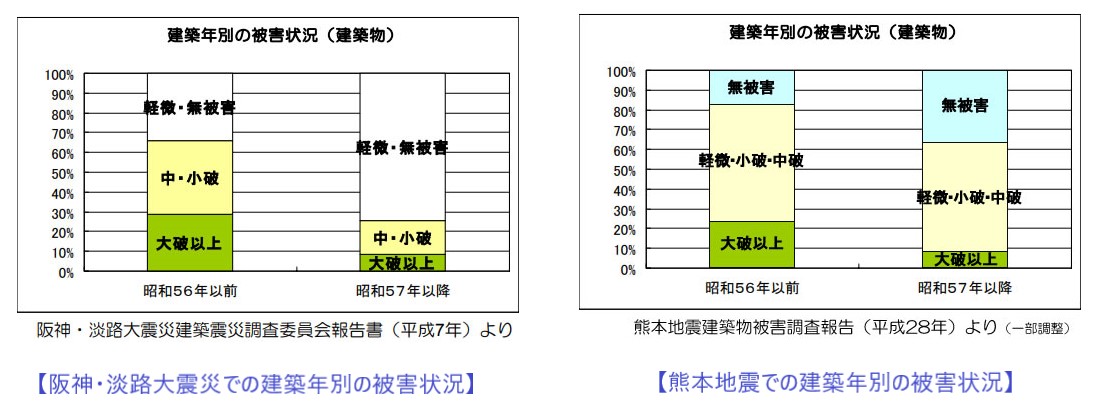

阪神淡路大震災で倒壊、崩壊した建物を調査した結果、倒壊した多くの建物が、旧耐震基準であることが分かりました。

反対に新耐震基準で建てられた建物のほとんどに大きな損壊が見られなかったことから、新耐震基準の耐震性が証明された形となりました。

2016年の熊本地震においても、倒壊・崩壊などの被害にあっている建物の多くは旧耐震基準という調査結果が出ています。

※データ出典:国土交通省 大規模地震による建築物等に係る被害について(H7阪神・淡路大震災)

国土交通省 熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書(データをもとにグラフを作成しています)

これらの結果から、新耐震基準のマンションを選ぶことが安心につながるといえるでしょう。

1-2.今なお見直されている耐震基準の成果

耐震基準は新耐震基準になった後も改正が行なわれています。

例えば、当時大きな社会問題となった2005年に起きた構造計算書の偽装問題(耐震偽装事件)の影響を受け、2007年には大きな改正が行われました。

改正の主な内容は、一定の高さ以上等の建築物について「構造計算適合性判定」が義務付けられるなど、建築確認・検査が厳格化されました。また、指定確認検査機関に対する指導監督も強化され、設計のミスや偽装などを抑制するよう見直されました。

耐震基準は時代とともに「安心できるマンション」の基準へと進化し続けているのです。

2.新耐震基準と旧耐震基準の違い

| 旧耐震基準(1950年制定) | 新耐震基準(1981年制定) |

| 震度5程度の地震:倒壊しない 震度6以上の地震:規定されていない | 震度5程度の地震:軽度なひび割れ 震度6強~7程度の地震:倒壊しない |

旧耐震基準では「中規模の地震動(震度5強程度)」で倒壊しないことが特徴でしたが、新耐震基準ではよく発生する地震での被害を軽くすることに加え、まれに発生する「大規模の地震動(震度6強~7程度)」で倒壊・崩壊するおそれがないことが追加されました。

大きな地震で建物が倒壊しても周りの人命に被害が及ばないような耐震性にすることに重点がおかれています。

さらに設計する際に計算する建物にかかる地震力の算定方法の見直しと、建物のバランスを考慮するという改正も追加されました。

新耐震基準では、旧耐震基準になかった「建物を利用する人の安全性」と「構造設計の見直し」という要素が加わったといえます。

3.新耐震基準と旧耐震基準の見分け方

耐震基準の新旧は建物の耐震性だけでなく、税制上の手続きにも関わる要素です。

では、すでに建っている中古マンションの耐震基準はどのように確認すればいいのでしょうか。

ここからは、建築時に用いられた耐震基準の確認方法や、新耐震基準と旧耐震基準の見分け方をご説明します。

3-1.新耐震基準かどうかは「1981年6月1日以降」の建築かどうか

新耐震基準の建物かどうかを調べる方法はいくつかありますが、もっとも簡単に見分ける方法は【建築確認済証】を確認することです。

新耐震基準か旧耐震基準か一目で判断がつきます。

建築確認済証とは、法令上の問題がない建築計画であることを証明する書類です。建物を建てる前は市町村に建築確認申請を行ない、建築基準法に違反していないかのチェック(=建築確認)を受けます。問題なく建築確認が済むと、市町村より建築確認済証が交付されます。

建築確認済証に記載の「建築確認申請日」が1981年6月1日以降の場合、中古マンションの耐震基準は新耐震基準です。

この際、新築時の広告やパンフレット、登記簿謄本に記載の新築日(竣工日)から耐震基準を判断しないように注意してください。

マンションの場合、着工から完成までに1年半ほどの期間がかかり、大規模マンションはさらに長い工期となります。1982年に完成したマンションでも建築確認済証の交付日が1981年6月1日以前の可能性(旧耐震基準に適合した設計の可能性)があります。

中古マンション等を検討する場合は必ず建築確認済証を確認しましょう。

3-2.旧耐震基準の可能性のある建物だった場合

建築確認申請日が1981年6月1日以前の建物だった場合は、「耐震診断を受けた建物かどうか」を確認してみましょう。

耐震診断とは、旧耐震基準に則って建築された建物の耐震性能を、現行の新耐震基準を用いて確認する作業のことです。

専門家により予備調査・現地調査・一次調査・二次調査が行なわれ、各調査資料をもとに耐震性能が評価されます。

耐震診断の結果、建物が現行の新耐震基準に適合していると評価された場合、【耐震基準適合証明書】が発行されます。耐震基準証明書は建築物が耐震基準を満たしていることを証明する書類です。

もし、耐震診断を受けていない場合は、管理組合等で耐震診断を受けることをおすすめします。

耐震診断を受けるには、専門家へ予備調査を依頼する必要があります。予備調査は耐震診断に必要な情報や資料(建物の概要、関係書類、使用履歴等)を収集するための調査です。

耐震基準適合証明書を取得した中古マンションは耐震性だけでなく、税金面での優遇や、住宅ローン控除の対象になるなどのメリットもあります。

4.新耐震基準の中古マンションは税制の優遇がある

築年数が古い中古マンションでも、新耐震基準である場合にはさまざまな税制の優遇を受けることができます。なかでも大きいのが「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」。

新耐震基準に適合しているかどうかを証明するためには「耐震基準適合証明書」などの証明書が必要となります。

新耐震基準で建てられたマンション、または新耐震基準に適合していると証明されたマンションは、購入する場合にもメリットがありますし、売却する際にも有利になります。

4-1.住宅ローン控除

新耐震基準に適合した中古マンションは、床面積などの一定の要件を満たすことで、築年数にかかわらず住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができます。

これまで住宅ローン控除を受けられる中古マンションは「一定の要件を満たした築25年以内の住宅」とされてきました。

しかし2005年の税制改正により、新耐震基準を満たす建物については築後経過年数に関わらず、住宅ローン控除を受けることができるようになっています。

築年数の古いマンションで新耐震基準に適合していることを証明するためには「耐震基準的証明書」などの証明が必要となります。

4-2.その他の税制優遇

住宅ローン控除以外にも、新耐震基準に適合しているマンションは以下のような優遇が受けられる場合があります。

・登録免許税(移転登記など)

・不動産取得税

・固定資産税

・住宅取得等資金の贈与税の特例

優遇を受けるには、新耐震基準の適合以外も床面積や取得した不動産の取得用途(居住用かどうか)などの要件があります。また、都道府県によって優遇の幅が違う場合もありますので、詳しくは取得する不動産の自治体ホームページで確認しましょう。

5.耐震基準以上の耐震性を確認する方法

これまでの災害でも効果が確認されている新耐震基準ですが、新耐震基準以上の耐震性はどのように比較していけばいいのでしょうか。

ここからは、耐震基準以外に安心できるポイントをご紹介します

5-1.免震構造・制振構造であるかどうか

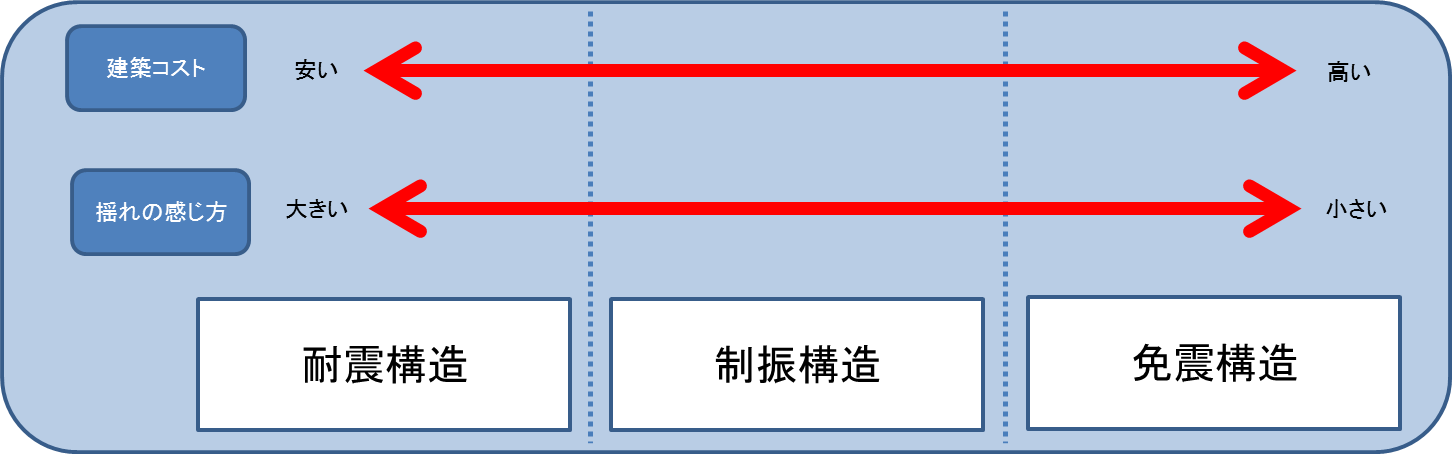

現在のマンションは一般的に耐震構造でできています。しかし耐震構造以外にも「免震構造」・「制振構造」も現在では普及しつつあります。どのような違いがあるのかここで比較してみます。

- 【耐震構造】~揺れに耐える~

- 建物自体を強くして地震に耐える構造。日本の住宅のほとんどがこの構造です。

- 【制振構造】~揺れを吸収する~

- 地震の力を吸収する制振装置(ダンパー)を組み込み、地震の揺れを吸収する構造。

- 【免震構造】~揺れを伝えない~

- 建物の基礎にゴムなどでできた免震装置を設置し、地震の揺れを建物に伝えないようにする構造。

もっとも地震の揺れに対して安心できるのは「免震構造」ですが、建築コストが高いことや、定期メンテナンスの費用がかさむことから、まだまだ施工数が少ないことが現状です。

また、建物の形状や地盤の状態などにより、どの構造が適しているかは変わります。コストの面なども考えると、一概にどの構造が良いかはいえません。

5-2.住宅性能評価でチェック

住宅性能評価制度とは、質の良い住宅を安心して取得できるよう国土交通大臣が指定した特定機関がマンションの建設時・設計時に定期検査を行なう制度のことです。

性能の表示項目は10分野34事項(新築マンションは32事項)ありますが、その中に耐震に関する事項が2つ含まれています。

1つは「「構造躯体の倒壊等防止」で地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさを評価するものです。もう1つは「構造躯体の損傷防止」で地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさを評価しています。どちらも以下のような評価基準が設けられていて、等級数が高いほど地震に対して強いことを表します。

| 等級3 | 極めて稀に(数百年に1度程度)発生する地震による力の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 |

| 等級2 | 極めて稀に(数百年に1度程度)発生する地震による力の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 |

| 等級1 | 極めて稀に(数百年に1度程度)発生する地震による力に対して倒壊、崩壊等しない程度 |

等級3から等級1まであり、建築基準法を満たす建物は等級1となり、等級2、等級3はより大きな力に耐える住宅であることを表しています。もちろん等級3が安心感はありますが、柱や梁部分が大きくなったり、窓面が少なくなったりするなど開放的な住空間が損なわれてしまうデメリットもありますので一概に等級が高ければ良いとも言えません。また免震建築物の場合はこれら2つの事項については評価が行われません。

この評価を受けるメリットは評価機関がお客様に代わって建築工事を第3者目線で検査するため、施工ミスや手抜き工事といった偽装の防止に役立ちます。工事完了後に住宅性能評価証を取得できるのでご自身の目でその等級の内容が確認できるのも安心です。

ただし、住宅性能評価はすべてのマンションで取得している訳ではありませんのでご注意ください。

5-3.長期優良住宅と定められているかどうかも確認

長期優良住宅とは、長期にわたって住み続けられる構造や設備を持つ住宅のことです。

新築住宅では2009(平成21)年6月4日より、中古住宅では2016年4月1日より、行政庁への申請を経て長期優良認定が受けられるようになりました。

新築時に長期優良住宅に該当しない中古住宅は、長期優良住宅の認定基準を満たす増築・改築を行なうことで申請・認定が可能となります。

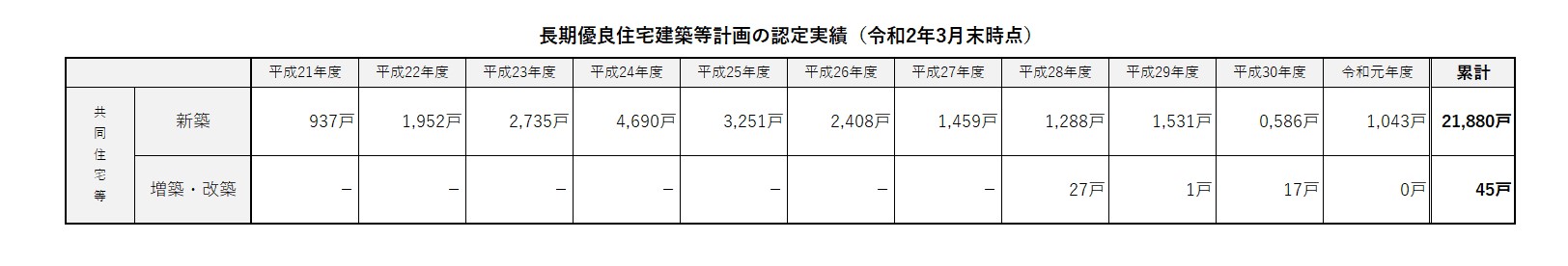

ただ実際のところ、長期優良住宅のマンションは数が非常に少ないのが現状です。国土交通省によると、過去10年間におけるマンションの認定状況は全国で22,000戸。1棟100戸のマンションだとすると全国でみても10年間で220棟くらいという計算です。費用や期間の観点からまだ一般的とは言えないのが実情です。

※データ出典:国土交通省 長期有用住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅の認定状況について(令和2年3月末時点)

(データをもとにグラフを作成しています)

3.まとめ

昭和25年に制定された耐震基準は大きな地震被害を受けながらその基準を見直していき、昭和56年の新耐震基準に改正されました。今に至るまでもその見直しは続いており大きな地震に備えるための耐震基準は時代とともに成長し安心を高めているといえます。

ただし、絶対安全なマンションはありません。地震に強いマンションを選ぶことも大事ですが、災害時の避難経路や非難する際に準備しておいたほうが良いグッズや情報を収集・用意しておくことも大事だとおもいますよ。

防災グッズについて気になった方はこちらの記事もご覧ください

⇒これだけは揃えておきたい!いざという時の防災グッズリスト

気になる住まい探し、一歩進めませんか?

「アルファあなぶきStyle会員サービス」に登録すると、

- 登録時に1万ポイント

- その後も毎月1万ポイント を進呈します。(1pt=1円)

貯まったポイントはマンション購入時に最大50万円の割引としてご利用いただけます。

会員限定で条件に合ったマンション情報や、

暮らしに役立つコラムもお届けしています。

「まだ検討中…」という段階でも、

今のうちに始めて、将来の選択肢を広げませんか?

その他の記事はこちらをCHECK

https://journal.anabuki-style.com/

編集・発行

<著作権・免責事項等>

【本紙について】

・メディアサイト「アルファジャーナル」に掲載された記事を印刷用に加工して作成しております。

・アルファジャーナルにはあなぶきグループ社員および外部ライターによって作成される記事を掲載しています。

【著作権について】

・アルファジャーナルが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売など二次利用することを固く禁じます。

・アルファジャーナルに登録される著作物に係わる著作権は特別の断りがない限り、穴吹興産株式会社に帰属します。

・「あなぶき興産」及び「α」(ロゴマーク)は、穴吹興産株式会社の登録商標です。

【免責事項】

・アルファジャーナルに公開された情報につきましては、穴吹興産株式会社およびあなぶきグループの公式見解ではないことをご理解ください。

・アルファジャーナルに掲載している内容は、記事公開時点のものです。記事の情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしも正確性・信頼性等を保証するものではありません。

・アルファジャーナルでご紹介している商品やサービスは、当社が管理していないものも含まれております。他社製品である場合、取り扱いを終了している場合や、商品の仕様が変わっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・アルファジャーナルにてご紹介しているリンクにつきましては、リンク先の情報の正確性を保証するものではありません。

・掲載された記事を参照した結果、またサービスの停止、欠陥及びそれらが原因となり発生した損失や損害について、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

・メディアサイトは予告なく、運営の終了・本サイトの削除が行われる場合があります。

・アルファジャーナルを通じて提供する情報について、いかなる保証も行うものではなく、またいかなる責任も負わないものとします。